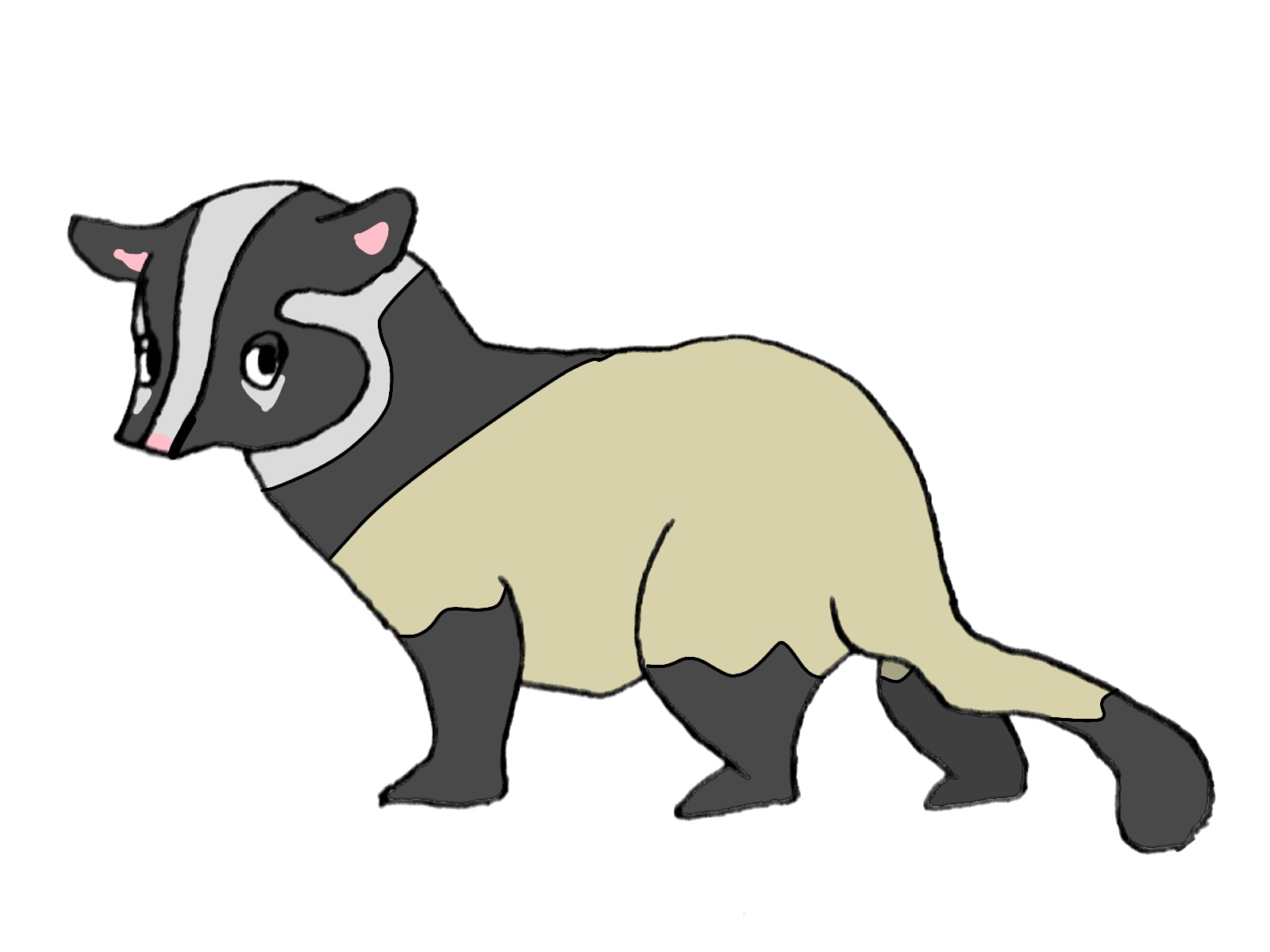

ハクビシンはネズミを食べる?【小型哺乳類も捕食対象】ネズミ対策との両立で、家屋被害を最小限に

【この記事に書かれてあること】

ハクビシンがネズミを食べる?- ハクビシンの食事の約10?15%がネズミなどの小型哺乳類

- ネズミ捕食頻度は季節によって変動し、冬場に増加

- ハクビシンはネズミ以外の小動物も捕食対象に

- ハクビシン駆除でネズミ被害が増加するリスクあり

- 生態系のバランス維持にハクビシンが重要な役割

- ハクビシンとネズミの両方に効果的な対策方法が存在

この意外な事実に驚かれた方も多いのではないでしょうか。

実は、ハクビシンの食事の約10〜15%がネズミなどの小型哺乳類なんです。

でも、ハクビシンを駆除すればネズミ問題も解決…とはいきません。

自然界のバランスは複雑なんです。

ハクビシンとネズミ、両方の生態を理解することで、より効果的な対策が見えてきます。

この記事では、ハクビシンとネズミの意外な関係性や、生態系への影響、そして両者に効く対策方法をわかりやすく解説します。

さあ、驚きの事実を一緒に探っていきましょう!

【もくじ】

ハクビシンはネズミを食べる?捕食の実態と影響

ハクビシンの食性「小型哺乳類も捕食対象」に驚愕!

ハクビシンは果物や野菜だけでなく、小型哺乳類も積極的に食べる雑食性動物なんです。びっくりですよね!

「えっ、ハクビシンってネズミも食べるの?」と思った方も多いはず。

実は、ハクビシンの食事メニューはとっても豊富なんです。

主食は確かに果物や野菜ですが、それだけじゃないんです。

ハクビシンの食事内容を見てみると、こんな感じ:

- 果物や野菜:約60〜70%

- 昆虫類:15〜20%

- 小型哺乳類(ネズミなど):10〜15%

ハクビシンは夜行性で、暗闇でも素早く動き回れる身体能力を持っています。

そのため、夜中にコソコソ動き回るネズミを見つけると、パクッと食べちゃうんです。

でも、ただネズミを食べるだけじゃありません。

ハクビシンは他の小動物も捕食対象にしているんです。

例えば:

- 小鳥(特に雛や卵)

- カエル

- トカゲ

- 小型の昆虫

この多様な食性が、ハクビシンの生存戦略なんです。

季節や環境によって食べ物が変わっても、柔軟に対応できるようになっているわけ。

賢いでしょう?

ネズミ捕食の頻度は?「餌の10〜15%」が衝撃の真実

ハクビシンの食事のうち、ネズミなどの小型哺乳類が占める割合は約10〜15%。これって結構な量なんです!

「えっ、そんなに食べてるの?」って思いませんか?

実は、ハクビシンにとってネズミは大切な栄養源なんです。

ハクビシンの食事内容を詳しく見てみましょう:

- 果物や野菜:60〜70%

- 昆虫類:15〜20%

- 小型哺乳類(ネズミなど):10〜15%

「意外とネズミ好きなんだな〜」って感じませんか?

でも、ハクビシンがネズミを食べる頻度は、環境や季節によって変わるんです。

例えば:

- 都市部:ゴミ箱あさりが多く、ネズミ捕食は少なめ

- 農村部:野生のネズミが多く、捕食頻度が高め

- 夏:果物や昆虫が豊富で、ネズミ捕食は減少

- 冬:他の食べ物が少なくなり、ネズミ捕食が増加

ハクビシンがネズミを食べる理由は栄養価の高さにあります。

ネズミは良質なタンパク質や脂肪の供給源。

特に寒い季節は、体を温めるエネルギー源として重要なんです。

「ハクビシン、結構賢い食事をしてるんだな」って思いませんか?

自然界での生存戦略がよくわかりますよね。

季節による変動「冬場はネズミ捕食が増加」に注目

ハクビシンのネズミ捕食、実は季節によってガラッと変わるんです。特に冬場は、ネズミを食べる頻度がグッと上がります。

「えっ、なんで冬にネズミをたくさん食べるの?」って思いませんか?

実は、これにはちゃんとした理由があるんです。

季節ごとのハクビシンの食事内容を見てみましょう:

- 春〜秋:果物や野菜が中心(70〜80%)

- 冬:ネズミなどの小型哺乳類の割合が増加(20〜30%)

「それじゃあお腹がすくよね〜」って感じですよね。

そこで登場するのがネズミ!

冬でも活動的なネズミは、ハクビシンにとって貴重な栄養源になるんです。

冬場にハクビシンがネズミを食べる理由は他にもあります:

- 体を温めるエネルギー源として最適

- タンパク質や脂肪が豊富で栄養価が高い

- 他の食べ物が少ない中での生存戦略

- ネズミも冬場は食料を求めて活発に動き回るため捕まえやすい

でも、これには注意が必要です。

冬場にハクビシンの姿をよく見かけるようになったら、それはネズミを探して家の周りをうろついている可能性が高いんです。

「ヤバい、うちの周りにネズミがいるかも…」って心配になりますよね。

季節の変化とハクビシンの行動、そしてネズミの存在。

これらは密接に関係しているんです。

自然界のバランス、面白いですよね!

ハクビシンの捕食「ネズミ以外の小動物」にも要注意!

ハクビシンはネズミだけじゃなく、他の小動物も積極的に食べちゃうんです。これって結構驚きですよね!

「えっ、ハクビシンってそんなに肉食系だったの?」って思う人も多いはず。

でも、実はハクビシンの食事メニューはとっても幅広いんです。

ハクビシンが食べる小動物、ちょっと見てみましょう:

- 小鳥(特に雛や卵)

- カエル

- トカゲ

- 昆虫(カブトムシやクワガタも!

) - 小型の魚(池や小川の近くで)

特に注意が必要なのは、ペットや家畜への影響です。

例えば:

- 小型犬や猫への攻撃事例あり

- ウサギや小鳥などの小動物ペットが狙われることも

- 鶏小屋での卵や雛の被害報告多数

ハクビシンがこんなに多様な動物を食べる理由は、その優れた身体能力にあります。

木登りが得意で、泳ぎもできる。

暗闇でも素早く動き回れるんです。

でも、安心してください。

ハクビシンが人間を直接襲うことはめったにありません。

ただし、餌を探して家の周りをうろつくことはあるので、小さなペットや家畜には注意が必要です。

「ハクビシン、意外とアグレッシブな食生活してるんだな〜」って思いませんか?

自然界での生存戦略、なかなかしたたかですよね。

「ハクビシン対策=ネズミ対策」は大間違い!逆効果の可能性

「ハクビシンを追い払えばネズミも減るでしょ?」なんて思っていませんか?実は、これ大間違いなんです!

むしろ逆効果になる可能性があるんです。

ハクビシンとネズミ、この2つの害獣対策は別々に考える必要があります。

なぜかというと:

- ハクビシンはネズミの天敵の一つ

- ハクビシンがいなくなると、ネズミが増える可能性大

- 両者の生態や好む環境が異なる

実は、ハクビシンを完全に排除してしまうと、思わぬ結果を招く可能性があるんです。

例えば:

- ネズミの個体数が急増

- ネズミによる被害が拡大(食品汚染、配線噛み切りなど)

- 生態系のバランスが崩れる

じゃあ、どうすればいいの?

ポイントは「共存」と「バランス」です。

- ハクビシンの侵入経路を塞ぐ(完全排除ではなく)

- 餌となるものを適切に管理(果物や生ゴミなど)

- ネズミ対策も並行して行う(殺鼠剤は使わず、侵入防止や誘引物の除去)

大切なのは、自然界のバランスを大きく崩さないこと。

ハクビシンもネズミも、生態系の一部なんです。

人間との共存を目指しながら、被害を最小限に抑える。

そんなアプローチが必要なんです。

ハクビシンとネズミ、生態系のバランスへの影響

ハクビシンvsキツネ「ネズミ捕食能力」徹底比較!

ハクビシンとキツネ、どっちがネズミ捕りの達人なの?結論から言うと、キツネの方がネズミ捕食のスペシャリストなんです!

「えっ、そうなの?」って思った方も多いはず。

実は、キツネとハクビシンでは食生活がだいぶ違うんです。

キツネは、ネズミ捕りのプロフェッショナル。

その食事の中で、ネズミが占める割合はなんと50〜70%!

すごいでしょう?

一方、ハクビシンのネズミ捕食は10〜15%程度。

かなりの差があるんです。

では、なぜこんな差が出るのでしょうか?

- キツネは地上で活動する時間が長い

- ハクビシンは木登りが得意で、果物や昆虫も大好き

- キツネの方が嗅覚が優れている

でも、ちょっと待って!

これは単純にハクビシンが不得意ってわけじゃないんです。

むしろ、ハクビシンは器用貧乏タイプ。

果物も昆虫も小動物も、なんでも食べられる万能選手なんです。

「じゃあ、キツネの方がネズミ退治には向いてるの?」って思うかもしれません。

でも、そう単純でもないんです。

ハクビシンは人家の近くに現れやすいので、都市部のネズミ対策にはハクビシンの方が役立つかもしれません。

結局のところ、自然界ではそれぞれが独自の役割を果たしているんです。

キツネもハクビシンも、生態系のバランスを保つ上で大切な存在。

どちらが優れているというより、お互いの特性を理解して共存していくことが大切なんです。

ハクビシンvsタヌキ「ネズミ駆除効果」意外な結果とは

ハクビシンとタヌキ、どっちがネズミ退治の名人?実は、ハクビシンの方が一枚上手なんです!

「えー!タヌキの方が得意そうなのに!」って思いませんか?

でも、実際はちょっと違うんです。

ハクビシンとタヌキ、ネズミ捕りの腕前を比べてみましょう:

- ハクビシン:食事の10〜15%がネズミ

- タヌキ:食事の5〜10%がネズミ

では、なぜハクビシンの方がネズミ捕りが上手なのでしょうか?

- 身体能力:ハクビシンは木登りが得意で、動きが俊敏

- 活動時間:ハクビシンもネズミも夜行性

- 生息環境:ハクビシンは人家の近くにも出没し、ネズミと遭遇しやすい

でも、ちょっと待って!

タヌキだって負けてはいません。

タヌキは雑食性で、ネズミ以外の小動物や昆虫、果物なども食べるんです。

生態系の中では、タヌキもハクビシンも重要な役割を果たしているんです。

「じゃあ、ネズミ対策にはハクビシンを活用した方がいいの?」なんて思った方もいるかもしれません。

でも、そう単純じゃないんです。

ハクビシン自体も農作物を荒らしたり、家屋に侵入したりする厄介者になることがあるんです。

大切なのは、自然界のバランス。

ハクビシンもタヌキも、それぞれの役割があるんです。

人間が一方的に判断せず、生態系全体のことを考えながら対策を立てることが大切なんです。

「自然って、奥が深いんだなぁ」って感じませんか?

生き物たちの不思議な関係、もっと知りたくなっちゃいますよね!

ハクビシンvs猫「ネズミ対策」にはどちらが効果的?

ハクビシンと猫、ネズミ退治の能力を比べるとどうなる?結論から言うと、猫の方がネズミ対策には効果的なんです!

「えっ、ハクビシンじゃないの?」って思った方も多いはず。

でも、実はこれには理由があるんです。

まず、ハクビシンと猫のネズミ捕獲能力を比べてみましょう:

- ハクビシン:食事の10〜15%がネズミ

- 猫:野生では食事の70%以上がネズミ類

では、なぜ猫の方がネズミ対策に向いているのでしょうか?

- 身体能力:猫は俊敏で、小さな隙間にも入り込める

- 狩猟本能:猫は生まれながらのハンター

- 生活環境:猫は人間と一緒に暮らせる

でも、ちょっと待って!

これは単純にハクビシンが劣っているってわけじゃないんです。

ハクビシンには別の長所があります。

- 多様な食性:果物や昆虫も食べるので、生態系のバランスを保つ

- 夜行性:夜中のネズミ退治が得意

- 大型:大きなネズミも捕獲できる

実は、状況によって使い分けるのがベストなんです。

家の中のネズミ対策なら猫が最適。

外の広い庭や畑なら、ハクビシンの力も借りられるかも。

でも、ハクビシン自体が家に侵入したりする可能性もあるので注意が必要です。

結局のところ、自然界ではそれぞれが独自の役割を果たしているんです。

人間の都合だけで判断するのではなく、生態系全体のバランスを考えながら対策を立てることが大切なんです。

「動物たちの世界って、奥が深いなぁ」って感じませんか?

ネズミ対策一つとっても、こんなに深い話があるんです。

自然の不思議、もっと知りたくなっちゃいますよね!

ハクビシン駆除で「ネズミ被害増加」のリスクに警戒を

ハクビシンを追い払えば、ネズミ問題も解決?実は大間違い!

ハクビシンを駆除すると、逆にネズミ被害が増える可能性があるんです。

「えっ、そんなことあるの?」って驚いた方も多いはず。

でも、これには理由があるんです。

ハクビシンとネズミの関係を見てみましょう:

- ハクビシンはネズミの天敵の一つ

- ハクビシンの食事の10〜15%がネズミ

- ハクビシンの存在がネズミを警戒させる

では、ハクビシンを駆除するとどうなるでしょうか?

- ネズミの天敵が減る

- ネズミの行動範囲が広がる

- ネズミの繁殖が活発になる可能性

でも、ちょっと待って!

これは必ずしもハクビシンを放置していいってわけじゃないんです。

ハクビシン自体も家屋被害や農作物被害を引き起こすことがあります。

じゃあ、どうすればいいの?

ポイントは「バランス」です。

- ハクビシンの完全駆除ではなく、数の調整を

- ネズミ対策も並行して行う

- 環境整備で両方の侵入を防ぐ

自然界は複雑なバランスの上に成り立っています。

一つの種を完全に排除しようとすると、思わぬところでしっぺ返しを受けることも。

ハクビシンもネズミも、生態系の中で役割を持っているんです。

大切なのは、人間と野生動物が共存できる環境づくり。

ハクビシンとネズミ、両方の生態を理解した上で、バランスの取れた対策を考えることが重要なんです。

「自然って、奥が深いなぁ」って感じませんか?

一つの問題を解決しようとすると、別の問題が発生する可能性がある。

でも、そんな複雑な関係を理解することで、より効果的な対策が見えてくるんです。

自然との付き合い方、奥深いですよね!

生態系バランス「ハクビシンの役割」を再評価せよ!

ハクビシン、実は生態系の大切な一員なんです!厄介者だと思われがちですが、その存在意義をもう一度見直してみましょう。

「えっ、ハクビシンって役に立つの?」って思った方も多いはず。

でも、自然界では一つ一つの生き物が重要な役割を果たしているんです。

ハクビシンの生態系における役割を見てみましょう:

- 小動物の個体数調整(ネズミ、昆虫など)

- 種子の散布(果実を食べて移動することで)

- 栄養循環(糞による土壌への栄養還元)

ハクビシンがいなくなると、どんな影響があるでしょうか?

- ネズミや昆虫の急増

- 特定の植物の種子散布が減少

- 他の動物の餌が減少(ハクビシンを食べる動物がいるため)

でも、ちょっと待って!

これは単純にハクビシンを無制限に増やしていいってことじゃないんです。

人間との軋轢も考えなきゃいけません。

じゃあ、どうすればいいの?

ポイントは「共存」です。

- ハクビシンの生態を理解する

- 人間の生活圏との境界線を明確に

- 必要最小限の防御策を講じる

自然界は複雑なバランスの上に成り立っています。

一つの種を完全に排除しようとすると、思わぬところでしっぺ返しを受けることも。

ハクビシンも、この大きな生態系の歯車の一つなんです。

大切なのは、ハクビシンの存在意義を認めつつ、人間との共存方法を模索すること。

完全な排除ではなく、適切な距離感を保ちながら生きていく。

そんな知恵が今、私たちに求められているんです。

「自然って、本当に奥が深いなぁ」って感じませんか?

一見厄介に思える生き物も、実は大切な役割を果たしている。

そんな複雑な関係を理解することで、より豊かな自然との共生が可能になるんです。

ハクビシンとの付き合い方、新しい視点で考えてみる価値がありそうですね!

====

申し訳ありませんが、前回の出力が途中で終わっていないため、続きを書くことができません。

前回の出力は完全な形で終了しており、新しい段落や文章を始める必要があります。

次の指示や質問があれば、喜んでお答えいたします。

ハクビシン対策とネズミ対策、効果的な方法とは

柑橘系の香りで「ハクビシンとネズミを同時撃退」!

柑橘系の香りを使えば、ハクビシンもネズミも一緒に追い払えちゃうんです!これって一石二鳥ですよね。

「えっ、そんな簡単な方法があるの?」って思った方も多いはず。

実は、ハクビシンもネズミも柑橘系の香りが大の苦手なんです。

では、どんな柑橘系の香りが効果的なのでしょうか?

- レモン

- オレンジ

- ゆず

- グレープフルーツ

使い方は簡単です。

精油を水で薄めて、スプレーボトルに入れるだけ。

そして、ハクビシンやネズミが出没しそうな場所にシュッシュッと吹きかけるんです。

注意点としては、原液をそのまま使うのはNG。

必ず水で薄めましょう。

目安は精油1に対して水20くらいです。

「でも、毎日やるのは大変そう…」って思いますよね。

そんな時は、柑橘系の果物の皮を干して、小袋に入れるのもおすすめです。

これを置いておくだけでも、結構な効果があるんですよ。

例えば、屋根裏やベランダ、庭の隅っこなど、ハクビシンやネズミが侵入しそうな場所に置いてみてください。

ふわっと漂う柑橘の香りに、きっとハクビシンもネズミも「うわ、この匂い苦手〜」ってなっちゃうはずです。

この方法のいいところは、人間にとっては心地よい香りなのに、ハクビシンとネズミには不快な香りだってこと。

お部屋の消臭にもなるし、気分転換にもなるし、一石三鳥くらいの効果があるんです。

「自然の力って、すごいなぁ」って感じませんか?

身近なものでこんなに効果があるなんて、ちょっと驚きですよね。

さあ、今日からさっそく柑橘パワーで害獣対策、始めてみませんか?

人の声が録音された音声「夜間再生」で二重の効果

人の声を録音して夜に流すと、ハクビシンもネズミも寄り付かなくなるんです!これって意外と知られていない裏技なんですよ。

「えっ、そんな簡単なことで効果があるの?」って思いますよね。

実は、ハクビシンもネズミも人間の気配を察知すると、警戒して近づかなくなるんです。

では、どんな音声が効果的なのでしょうか?

- 普通の会話

- ラジオの音声

- テレビの音声

- 歌声

使い方は簡単です。

スマートフォンやタブレット、小型のスピーカーなどを使って、夜間に音声を流すだけ。

特に、ハクビシンやネズミが活発に活動する夜中の時間帯がおすすめです。

注意点としては、音量を適度に調整することが大切です。

近所迷惑にならない程度の音量で、でも害獣が気づく程度の音量を保ちましょう。

「でも、毎晩やるのは大変そう…」って思いますよね。

そんな時は、タイマー機能付きの機器を使うのがおすすめです。

設定しておけば自動で音声が流れるので、手間いらずです。

この方法の二重の効果って何か知ってますか?

実は、人の声を流すことで、空き巣対策にもなるんです!

外から見ると、家の中に人がいるように見えるので、防犯効果も期待できるんです。

例えば、こんな使い方もあります。

夜、外出する時に音声を流しておく。

するとハクビシンやネズミの対策になるだけでなく、留守番中の空き巣対策にもなるんです。

まさに一石二鳥ですよね。

「なるほど、音で人の存在を演出するんだ」って気づきましたか?

人間には何でもない音でも、小動物には大きな威力を持つんです。

自然の摂理をうまく利用した、賢い対策方法だと思いませんか?

ペットボトルの反射光「意外な威力」に驚き

ペットボトルの反射光でハクビシンもネズミも追い払える!って知ってましたか?

これ、実はすごく効果的な方法なんです。

「えっ、ペットボトル?そんな身近なもので大丈夫なの?」って思いますよね。

でも、実はハクビシンもネズミも、急な光の変化に敏感なんです。

では、どうやってペットボトルを使うのでしょうか?

方法は簡単です。

- 透明なペットボトルに水を入れる

- 庭や畑の周りに置く

- 太陽光や街灯の光を反射させる

ポイントは、ペットボトルの配置です。

ハクビシンやネズミが侵入しそうな場所を中心に、適度な間隔で並べましょう。

光が反射して、キラキラと輝くようになります。

注意点としては、定期的に水を入れ替えることです。

夏場は特に、虫が湧かないように気をつけましょう。

「でも、夜は効果ないんじゃない?」って思いますよね。

実は、月明かりや街灯の光でも十分効果があるんです。

それに、昼間の光で警戒心を植え付けることで、夜間の侵入も減らせるんです。

この方法の意外な威力は、継続的な効果にあります。

ハクビシンやネズミは学習能力が高いので、一度警戒心を持つと、しばらくその場所に近づかなくなるんです。

例えば、こんな使い方もあります。

ペットボトルを糸で吊るして、風で揺れるようにする。

すると、光の反射が不規則に変化して、さらに効果的になるんです。

「なるほど、光の変化で脅かすんだね」って理解できましたか?

自然の力と人間の知恵を組み合わせた、エコでお手軽な対策方法。

これなら、誰でも気軽に始められそうですよね。

さあ、家にある空きペットボトル、活用してみませんか?

使用済み猫砂活用法「天敵の匂い」で侵入を防ぐ

使用済みの猫砂でハクビシンとネズミを撃退できるって知ってました?これ、実は超効果的な方法なんです!

「えっ、使用済みの猫砂?ちょっと臭くない?」って思いますよね。

でも、その臭いこそが重要なポイントなんです。

ハクビシンもネズミも、猫を天敵だと認識しているんです。

では、どうやって使用済みの猫砂を活用するのでしょうか?

方法は簡単です。

- 使用済みの猫砂を小さな布袋に入れる

- ハクビシンやネズミが侵入しそうな場所に置く

- 定期的に新しいものと交換する

ポイントは、猫砂の配置です。

屋根裏、ベランダ、庭の隅など、ハクビシンやネズミが侵入しそうな場所を中心に置きましょう。

猫の匂いが漂うだけで、彼らは警戒して近づかなくなるんです。

注意点としては、雨に濡れないようにすることです。

雨で濡れると効果が薄れてしまいます。

また、あまり人の目につく場所には置かないようにしましょう。

「でも、猫を飼ってない人はどうすればいいの?」って思いますよね。

そんな時は、猫カフェや動物病院で使用済みの猫砂をもらえないか聞いてみるのもいいかもしれません。

この方法の意外な効果は、持続性にあります。

猫砂の匂いは比較的長く残るので、頻繁に交換する必要がありません。

ただ、あまり古くなりすぎると効果が落ちるので、1〜2週間に1回程度の交換がおすすめです。

例えば、こんな使い方もあります。

庭に猫砂を撒いて、土と混ぜる。

すると、広範囲に猫の匂いが広がり、より効果的になるんです。

「なるほど、匂いで領域を主張するんだね」って理解できましたか?

自然界の捕食者と被食者の関係を利用した、賢い対策方法。

これなら、特別な道具も必要ないし、環境にも優しいですよね。

さあ、猫好きの友達に協力してもらって、さっそく試してみませんか?

動きセンサー付きスプリンクラー「突然の水しぶき」が効果的

動きセンサー付きスプリンクラーで、ハクビシンもネズミも一発撃退!って聞いたことありますか?

これ、実はすごく効果的な方法なんです。

「えっ、水をかけるだけ?それで本当に効果あるの?」って思いますよね。

でも、突然の水しぶきって、小動物にとってはかなりの驚異なんです。

では、どうやって動きセンサー付きスプリンクラーを使うのでしょうか?

方法は簡単です。

- 動きセンサー付きスプリンクラーを購入する

- ハクビシンやネズミが侵入しそうな場所に設置する

- 水道ホースをつなぐ

ポイントは、スプリンクラーの設置場所です。

庭の入り口や、ハクビシンやネズミがよく通る道筋に設置すると効果的です。

彼らが近づくと、センサーが反応して突然水が噴き出すんです。

注意点としては、誤作動を防ぐことです。

風で揺れる植物などにも反応してしまうので、センサーの向きや感度を適切に調整しましょう。

「でも、水道代が気になるなぁ」って思いますよね。

大丈夫です。

最近の製品は省水力設計になっているものが多いんです。

それに、ハクビシンやネズミが学習して寄り付かなくなれば、作動頻度も減っていきます。

この方法の意外な効果は、植物への水やりも兼ねられることです。

害獣対策をしながら、庭の植物にも水をあげられるなんて、一石二鳥ですよね。

例えば、こんな使い方もあります。

夜間だけスプリンクラーをオンにする。

ハクビシンもネズミも夜行性なので、夜間限定で作動させれば、より効率的に対策できるんです。

「なるほど、驚かせて学習させるんだね」って理解できましたか?

動物の本能を利用した、賢い対策方法。

これなら、薬品を使わないから環境にも優しいし、効果も持続的です。

さあ、あなたの庭に水しぶきの罠を仕掛けてみませんか?

ハクビシンもネズミも、びっくりして逃げ出すこと間違いなしですよ!