ハクビシンからスイカを守るには?【ネット被覆が最も効果的】被害を9割減らす、3つの具体的な保護方法

【この記事に書かれてあること】

せっかく育てたスイカをハクビシンに食べられてしまった経験はありませんか?- ハクビシンの習性と行動パターンを理解し、効果的な対策を立てる

- ネット被覆や電気柵などの物理的防護策で侵入を防ぐ

- 収穫時期の適切な管理で被害リスクを大幅に低減

- 早期発見のためのチェックポイントを押さえる

- 驚きの裏技10選で、さらなる防衛力アップを図る

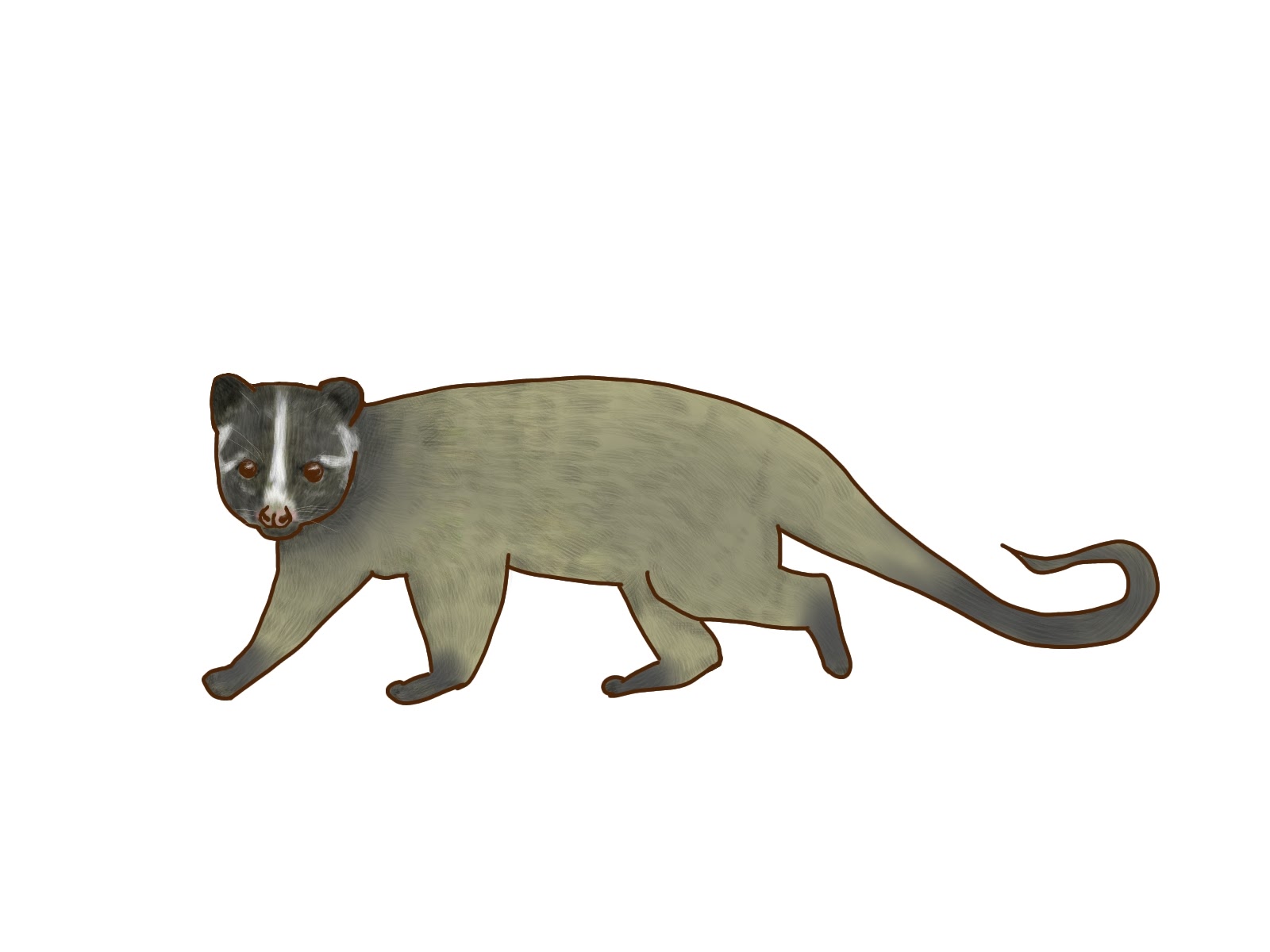

夜行性のハクビシンは、甘くて栄養たっぷりのスイカを狙って、畑を荒らしてしまいます。

でも、もう悩まなくていいんです!

この記事では、ハクビシンからスイカを守る効果的な方法を詳しく解説します。

ネット被覆や電気柵などの物理的対策から、収穫時期の管理、早期発見のコツまで、幅広い対策を紹介。

さらに、ペットボトルや猫砂を使った意外な10の裏技も大公開!

あなたのスイカを守る最適な方法が、きっと見つかるはずです。

【もくじ】

ハクビシンからスイカを守る!被害の実態と対策

スイカ畑を狙うハクビシンの習性と行動パターン

ハクビシンは夜行性で、スイカ畑を狙う時間帯は主に夜中です。これらの動物の行動を知ることで、効果的な対策が立てられます。

ハクビシンは甘い果物が大好物。

特にスイカの香りに誘われて畑にやってきます。

「うわぁ、美味しそう!」とばかりに、せっかく育てたスイカに食いつくんです。

ハクビシンの行動パターンは以下の通りです。

- 活動時間:日没後2時間から夜明け前まで

- 行動範囲:巣から1キロメートル以内

- 移動経路:木の枝や電線を器用に渡る

実は、ハクビシンは木登りが得意で、高い場所から周囲を見渡すことができるんです。

そのため、スイカ畑の場所をすぐに見つけてしまいます。

ハクビシンの嗅覚はとても鋭く、熟したスイカの香りを遠くからかぎつけます。

まるで「スイカレーダー」を持っているかのよう。

そして、一度おいしい思いをした場所には何度も訪れる習性があります。

この習性を利用して対策を立てるのがポイントです。

例えば、夜間に見回りをするときは、ハクビシンの活動時間帯に合わせるといいでしょう。

また、畑の周りの木や電線にも注意を払う必要があります。

ハクビシンの行動パターンを知ることで、「あ、ここが弱点だ!」と対策のヒントが見えてくるはずです。

スイカ畑を守るための第一歩は、敵を知ることから始まるのです。

ネット被覆が最も効果的!設置方法と選び方

スイカ畑を守る最強の武器、それがネット被覆です。適切に設置すれば、ハクビシンの侵入を90%以上防ぐことができます。

ネット被覆は、まるで畑に屋根をかけるようなもの。

ハクビシンが「えっ、入れない!」と驚くほどの効果があります。

でも、ただネットを被せればいいというわけではありません。

設置方法と選び方がポイントなんです。

効果的なネット被覆の設置方法は以下の通りです。

- 高さ:地上から2メートル以上

- 地面との隙間:5センチメートル以下

- 支柱:4メートルおきに設置

- ネットの固定:地面にしっかりと固定する

実は、ハクビシンは驚くほどジャンプ力があるんです。

2メートル以上の高さがないと、ポンッと飛び越えられちゃうんです。

次に、ネットの選び方のポイントをご紹介します。

- 材質:ナイロン製が丈夫で長持ち

- 目の大きさ:2センチメートル以下

- 色:黒や緑が周囲の景観に馴染む

小さな目のネットなら、爪がひっかかりにくく安心です。

設置する際は、ネットにたるみができないよう注意しましょう。

たるんでいると、ハクビシンが「よっこらしょ」と登ってくる可能性があります。

ピンと張ることで、よじ登りを防ぐことができるんです。

ネット被覆は手間がかかりますが、一度しっかり設置すれば長期間の効果が期待できます。

「よし、これで安心だ!」という気持ちで、大切なスイカを守りましょう。

電気柵やフェンスも有効!物理的防護策の種類と特徴

ネット被覆以外にも、電気柵やフェンスなど、ハクビシンの侵入を防ぐ物理的な対策があります。それぞれの特徴を知って、自分の畑に合った方法を選びましょう。

まず、電気柵について見ていきましょう。

電気柵は、ハクビシンが触れると「ビリッ」とショックを与えます。

「痛っ!」と思ったハクビシンは、二度と近づこうとしなくなるんです。

電気柵の特徴は以下の通りです。

- 効果:即効性があり、侵入をほぼ100%防ぐ

- 設置:比較的簡単で、移動も可能

- デメリット:電源が必要で、維持費がかかる

安心してください。

人や大型動物に危害を加えるほどの電流は流れていません。

ちょっとしたショック程度なんです。

次に、金属製フェンスについて見ていきましょう。

頑丈な金属製フェンスは、ハクビシンの侵入を物理的に防ぎます。

金属製フェンスの特徴は以下の通りです。

- 耐久性:長期間使用可能

- 見た目:畑の景観を損なわない

- デメリット:設置に手間がかかる

ハクビシンが「すり抜けられそう」と思わないよう、5センチメートル以下の網目を選びましょう。

最後に、防獣ネットも紹介します。

軽くて扱いやすい防獣ネットは、小規模な畑におすすめです。

防獣ネットの特徴は以下の通りです。

- 軽量:設置や移動が簡単

- コスト:比較的安価

- デメリット:耐久性がやや低い

畑の広さや予算、手間をかけられる程度を考えて選びましょう。

どの方法も、ハクビシンに「ここは入れない」とわからせる効果があります。

大切なスイカを守るため、自分の畑に合った方法を見つけてくださいね。

忌避剤の使い方と効果!天然成分と市販品の違い

忌避剤は、ハクビシンを寄せ付けない匂いや味で畑を守る方法です。天然成分のものから市販の化学製品まで、様々な種類があります。

上手に使えば、スイカを守る強い味方になりますよ。

忌避剤の基本的な使い方は簡単です。

スイカの周りや畑の境界線に沿って散布するだけ。

ハクビシンが「うっ、臭い!」と思う場所を作り出すんです。

忌避剤の種類と特徴を見てみましょう。

- 天然成分の忌避剤:唐辛子やニンニクなどの強い香りの植物由来

- 市販の化学忌避剤:科学的に開発された強力な忌避効果

- 手作り忌避剤:身近な材料で作れる経済的な方法

確かに安全性は高いですが、効果の持続時間が短いのが難点です。

雨が降ると流れてしまうので、こまめな散布が必要になります。

一方、市販の化学忌避剤は効果が長続きします。

「一度撒けば安心」という便利さがありますが、値段は少し高め。

また、使用方法をしっかり守らないと、スイカにも悪影響を与える可能性があるので注意が必要です。

手作り忌避剤は、身近な材料で簡単に作れるのが魅力。

例えば、唐辛子やニンニク、酢などを混ぜて作る方法があります。

「よーし、自分で作ってみよう!」という人におすすめです。

効果的な使用方法のポイントは以下の通りです。

- 定期的な散布:1週間から10日おきに再散布する

- 雨上がりの注意:雨で流されやすいので、降雨後は必ず散布する

- 範囲を広く:スイカの周り1メートル以上の範囲に散布する

「せっかくのスイカが台無しに…」なんてことにならないよう気をつけてくださいね。

忌避剤は、他の対策と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、ネット被覆と忌避剤を併用すれば、強力な防御ラインができあがります。

ハクビシンに「ここはダメだ!」とはっきりわからせることができるんです。

スイカ泥棒対策はやっちゃダメ!法律違反になる方法

スイカを守りたい気持ちはよくわかります。でも、やってはいけない対策もあるんです。

法律違反になったり、思わぬトラブルを招いたりする方法があるので、注意が必要です。

まず、絶対にやってはいけないのが殺鼠剤や毒餌の使用です。

「ハクビシンがいなくなれば問題解決!」と思うかもしれません。

でも、これは大変危険で、法律違反になる行為なんです。

殺鼠剤や毒餌の問題点は以下の通りです。

- 法律違反:野生動物への毒物使用は禁止されている

- 生態系への影響:他の動物にも被害が及ぶ

- 二次被害:毒を食べた動物を他の動物が食べる危険性

実は、これも問題があるんです。

ハクビシンを捕獲して、勝手に遠くへ放すのは違法行為になります。

ハクビシンの捕獲・移動の問題点は以下の通りです。

- 法律違反:許可なく野生動物を捕獲・移動させることは禁止

- 新たな被害:放した先で新たな被害を引き起こす可能性

- ハクビシンへの危害:慣れない環境でストレスや危険にさらされる

「よし、捕まえてやる!」と意気込んでも、素人が扱うのは危険です。

ハクビシン以外の動物を傷つける可能性があるだけでなく、適切な取り扱いができないと虐待行為とみなされることもあります。

ではどうすればいいのでしょうか。

法律を守りながら、効果的にスイカを守る方法はたくさんあります。

例えば、前述のネット被覆や忌避剤の使用、そして環境整備などが有効です。

「もう、どうしようもない!」と感じたら、専門家に相談するのも一つの手段です。

地域の農業協同組合や自治体の鳥獣対策窓口に相談してみましょう。

適切なアドバイスをもらえるはずです。

スイカを守ることは大切ですが、それ以上に法律を守ることが重要です。

「ちょっとぐらいなら…」という気持ちは禁物。

正しい知識と方法で、ハクビシン対策に取り組みましょう。

収穫時期の管理でハクビシン被害を激減!

スイカの収穫適期を見極めるポイント3つ

スイカの収穫適期を見極めるポイントは、つるの状態、果実の色、音の変化の3つです。これらを押さえれば、ハクビシンに先んじて美味しいスイカを収穫できます。

まず、つるの状態をチェックしましょう。

スイカのヘタに近いつるが枯れ始めたら、収穫のサインです。

「あれ?つるが元気なくなってきたぞ」と気づいたら、収穫が近いということ。

次に、果実の色に注目です。

スイカのお尻の部分(地面に接している部分)が黄色くなってきたら、収穫適期の証拠です。

「わぁ、お尻が黄色くなってる!」と発見したら、もう収穫してOKなんです。

最後は、音の変化です。

スイカをポンポンと軽く叩いてみましょう。

未熟なスイカは高い音がしますが、適期になると低い音に変わります。

「おっ、なんか音が変わった?」と感じたら、収穫のチャンスかもしれません。

これら3つのポイントを組み合わせると、収穫適期を逃さず見極められます。

でも、ちょっと注意が必要です。

というのも、完熟すると甘くて美味しいスイカになりますが、ハクビシンにとっても魅力的になっちゃうんです。

そこで、少し早めの収穫がおすすめ。

完全に熟す2日前くらいを狙って収穫し、室内で追熟させるのがコツです。

こうすれば、ハクビシンの被害を避けつつ、美味しいスイカを楽しめます。

「よし、今年こそハクビシンに負けないぞ!」という気持ちで、収穫時期を見極めましょう。

早めの収穫vs完熟収穫!メリット・デメリットを比較

スイカの収穫時期には、早めの収穫と完熟収穫の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかで、ハクビシン対策の効果が大きく変わってきます。

まず、早めの収穫のメリットを見てみましょう。

- ハクビシンの被害リスクを大幅に減らせる

- 収穫後の管理がしやすい

- 長期保存が可能

ハクビシンに食べられる心配がなくなります。

でも、デメリットもあります。

完熟前なので、甘みが少し足りないかもしれません。

一方、完熟収穫のメリットはこんな感じ。

- 最高の甘さと香りを楽しめる

- 収穫のタイミングが分かりやすい

- すぐに食べられる

でも、ハクビシンに狙われるリスクが高くなるのがデメリット。

じゃあ、どうすればいいの?

実は、ちょうど良いタイミングがあるんです。

完熟の2日前くらいを狙って収穫するのがおすすめ。

この時期なら、甘さもある程度出ていて、追熟させれば十分美味しくなります。

例えば、収穫予定日の2日前に収穫し、室内の涼しい場所で追熟させるんです。

こうすれば、ハクビシンの被害を避けつつ、美味しいスイカを楽しめます。

「でも、追熟って難しそう...」と心配する人もいるでしょう。

大丈夫です!

追熟は意外と簡単。

室温で2〜3日置くだけでOK。

時々スイカを回転させて、まんべんなく熟すようにするのがコツです。

結局のところ、早めの収穫と追熟を組み合わせるのが、ハクビシン対策と美味しさの両立には最適なんです。

「よし、今年はこの作戦で行こう!」と決意して、スイカ栽培を楽しんでくださいね。

収穫後のスイカ保存法!追熟のコツと保管場所

収穫したスイカを美味しく保存するには、適切な温度管理と保管場所の選択が重要です。追熟のコツを押さえれば、ハクビシンに狙われることなく、最高の味わいを楽しめます。

まず、追熟の基本を押さえましょう。

室温(20〜25度)で2〜3日置くのが一般的です。

「えっ、そんなに簡単なの?」と思うかもしれません。

実は、スイカは収穫後もゆっくりと熟していくんです。

追熟中は、以下のポイントに注意しましょう。

- 直射日光を避ける

- 風通しの良い場所に置く

- 1日1回くらい回転させる

「くるっ、ぐるっ」と回すことで、まんべんなく熟していきます。

追熟が終わったら、今度は保存です。

最適な保存温度は10〜15度。

冷蔵庫の野菜室がちょうどいいんです。

「でも、冷蔵庫に入らないくらい大きいよ」という場合は、涼しい部屋の床に置くのもOK。

保存時のコツはこんな感じ。

- 新聞紙やダンボールの上に置く

- 切り口を下にして保存

- 湿度が高すぎない場所を選ぶ

切り口を下にすると、水分が逃げにくくなるんです。

「え?切ったスイカはどうするの?」という疑問も出てくるでしょう。

切ったスイカは、ラップをしっかりかけて冷蔵庫で保存します。

でも、なるべく早く食べきるのがベスト。

切ってから3日以内が美味しく食べられる目安です。

こうして適切に保存すれば、ハクビシンの被害を避けつつ、最高に美味しいスイカを楽しめます。

「よーし、今年のスイカは絶対に無駄にしないぞ!」という気持ちで、収穫から保存までしっかり管理してくださいね。

被害の早期発見がカギ!毎日のチェックポイント

ハクビシンによるスイカ被害を最小限に抑えるには、早期発見が決め手です。毎日のチェックを習慣化し、被害の兆候を見逃さないようにしましょう。

まず、チェックのタイミングですが、朝と夕方の2回が理想的です。

「えっ、2回も?」と思うかもしれません。

でも、ハクビシンは夜行性。

夕方のチェックで異常がなくても、朝には被害が出ている可能性があるんです。

毎日のチェックポイントは以下の通りです。

- スイカの表面に傷や噛み跡がないか

- 周辺に足跡や糞が落ちていないか

- つるや葉に異常がないか

- 周辺の土が荒らされていないか

ハクビシンの足跡は、犬や猫とは違って5本指がくっきり残ります。

「あれ?こんな足跡見たことない」と思ったら要注意。

糞は円筒形で、直径1〜2センチ、長さ3〜5センチくらい。

「うわっ、こんなのが落ちてる!」と見つけたら、ハクビシンの証拠です。

また、夜間の監視も効果的。

センサー付きの照明を設置すれば、ハクビシンが来たときにパッと明るくなって、警戒させることができます。

「おっ、光った!」という合図で、すぐに対応できるんです。

ちなみに、スマートフォンのカメラ機能を活用するのもおすすめ。

毎日の様子を写真に撮っておけば、微妙な変化も見逃しません。

「昨日と違う?」と思ったら、写真を見比べてみましょう。

早期発見のコツは、とにかく「気づく」こと。

小さな変化も見逃さない注意深さが大切です。

「よし、今日もチェックするぞ!」という気持ちで、毎日のルーティンに組み込んでみてください。

こまめなチェックは少し面倒かもしれません。

でも、愛情をかけて育てたスイカを守るためには、欠かせない作業なんです。

早期発見で適切な対策を取れば、ハクビシンの被害を最小限に抑えられます。

がんばってチェックを続けましょう!

驚きの裏技!スイカを守る5つの秘策

ペットボトルの水で撃退!簡単設置の方法

ペットボトルを使った水の反射で、ハクビシンを効果的に撃退できます。この方法は簡単で経済的、そして環境にも優しい対策なんです。

まず、ペットボトルを半分に切ります。

「ちょきちょき」とはさみを入れるだけでOK。

次に、この半分になったペットボトルを逆さまにして、スイカの周りに立てていきます。

そして、中に水を入れるんです。

「えっ、それだけ?」と思うかもしれません。

でも、これがなかなかの効果を発揮するんです。

ハクビシンは用心深い動物。

見慣れないものがあると、警戒してしまいます。

特に、水面に反射する光は、彼らにとって不気味なものなんです。

設置する際のポイントは以下の通りです。

- ペットボトルの間隔は50センチほど

- 水は8分目くらいまで入れる

- 月明かりがよく反射する向きに設置

「よし、今すぐやってみよう!」と思った時にすぐに実行できるんです。

ただし、注意点もあります。

強風の日は倒れやすいので、ペットボトルの底に小石を入れて重しにするといいでしょう。

また、長雨が続く時期は水がにごってしまうので、こまめに水を取り替えることをおすすめします。

この方法を試した人からは、「ハクビシンが来なくなった!」という声が多く聞かれます。

ぜひ、あなたのスイカ畑でも試してみてくださいね。

きっと、ハクビシンたちは「うわっ、なんだこれ!」と驚いて逃げ出すはずです。

使用済み猫砂でハクビシン寄せ付けない!散布のコツ

使用済みの猫砂を利用すると、ハクビシンを効果的に寄せ付けなくできます。この方法は、ハクビシンの天敵である猫の臭いを利用した秘策なんです。

まず、なぜ猫砂が効果的なのか考えてみましょう。

ハクビシンは、猫を天敵と認識しています。

「ギャッ、猫がいる!」と思えば、近づく気にもならないわけです。

使用済みの猫砂には、猫の尿や糞の臭いが染みついています。

この臭いが、ハクビシンを寄せ付けないんです。

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- スイカの周りに細かく砂をまく

- 1メートル四方に対して、コップ1杯程度の量

- 雨が降ったら再度まき直す

- 2週間に1回程度、新しい猫砂に交換

ペットショップや動物病院に相談してみましょう。

使用済みの猫砂を分けてもらえることがあります。

この方法のメリットは、低コストで継続的に使えること。

「うーん、お金かけたくないなぁ」という人にぴったりです。

ただし、注意点もあります。

猫砂の種類によっては、土に悪影響を与える可能性があります。

できるば自然素材の猫砂を選びましょう。

また、近所に猫嫌いの人がいる場合は、事前に説明しておくとトラブル防止になります。

この方法を使った人からは、「ハクビシンだけでなく、他の動物も寄り付かなくなった!」という声も。

一石二鳥の効果が期待できるかもしれません。

ぜひ試してみてくださいね。

きっと、ハクビシンたちは「ヒェッ、猫の臭いがする!」と逃げ出すはずです。

風車でハクビシンを怖がらせる!DIYの作り方

手作りの風車を設置すると、ハクビシンを効果的に怖がらせることができます。この方法は、動くものを警戒するハクビシンの習性を利用した秘策なんです。

風車が効果的な理由は、その動きと音にあります。

クルクルと回る風車の動きは、ハクビシンにとって不気味なもの。

「うわっ、なんか動いてる!」と警戒心を抱くんです。

さらに、風車が回るときの「カタカタ」という音も、彼らを怖がらせる効果があります。

では、実際の作り方を見ていきましょう。

- 材料:ペットボトル、割り箸、画びょう、厚紙

- ペットボトルを輪切りにして羽根を作る

- 割り箸に羽根を取り付ける

- 画びょうで支柱に取り付ける

- 厚紙で尾翼を作り、風向きに合わせて回るようにする

でも、これがなかなかの効果を発揮するんです。

設置する際のポイントは以下の通りです。

- スイカ畑の周りに2メートル間隔で設置

- 地面から1.5メートルくらいの高さに取り付ける

- 風通しの良い場所を選ぶ

「よし、今すぐ作ってみよう!」とすぐに実行できるんです。

ただし、注意点もあります。

強風の日は風車が飛ばされる可能性があるので、しっかり固定しましょう。

また、長期間使用すると劣化するので、定期的な点検と交換が必要です。

この方法を試した人からは、「風車を見るだけでワクワクする!」という声も。

畑の見た目も楽しくなりますよ。

ぜひ、あなたのスイカ畑でも試してみてくださいね。

きっと、ハクビシンたちは「ビクッ、なんだこの動くやつ!」と驚いて逃げ出すはずです。

ラジオの音で警戒心を誘発!効果的な使用法

夜間にラジオを低音量で流すと、ハクビシンの警戒心を誘発し、効果的に寄せ付けなくすることができます。この方法は、人間の存在を感じさせることで、ハクビシンを遠ざける秘策なんです。

なぜラジオが効果的なのでしょうか。

ハクビシンは用心深い動物で、人間を恐れる習性があります。

ラジオから流れる人の声や音楽は、まるで人がそこにいるかのような錯覚を与えるんです。

「ヒェッ、人間がいる!」と思えば、近づく気にもならないわけです。

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- 小型のラジオを用意する

- スイカ畑の近くに設置

- 日没後から日の出までの間、低音量で流す

- トーク番組や音楽番組を選ぶ

- 防水カバーを使って雨対策をする

大丈夫です。

音量は人間が3メートル離れて聞こえる程度で十分です。

ハクビシンの耳は人間よりも敏感なので、小さな音でも効果があるんです。

この方法のメリットは、設置が簡単で即効性があること。

「今夜からすぐに始めたい!」という人にぴったりです。

ただし、注意点もあります。

電池式のラジオを使う場合は、電池の消耗に注意しましょう。

また、長期間使用すると、ハクビシンが慣れてしまう可能性もあります。

そのため、時々ラジオの位置や番組を変えるなど、変化をつけることが大切です。

この方法を使った人からは、「ラジオを聴きながら畑仕事ができて一石二鳥!」という声も。

あなたの畑守りのお供に、ラジオを加えてみてはいかがでしょうか。

きっと、ハクビシンたちは「うわっ、人間の声がする!」とびっくりして逃げ出すはずです。

ニンニク栽培で自然の忌避効果!植え方と管理法

ニンニクを栽培すると、その強烈な香りでハクビシンを自然に寄せ付けなくすることができます。この方法は、ハクビシンの嗅覚を利用した、環境にやさしい秘策なんです。

まず、なぜニンニクが効果的なのか考えてみましょう。

ハクビシンは嗅覚が鋭い動物です。

ニンニクの強い香りは、彼らにとって不快なもの。

「うっ、臭い!」と思えば、近づきたくなくなるわけです。

では、具体的な植え方と管理法を見ていきましょう。

- スイカの周りに30センチ間隔で植える

- 日当たりの良い場所を選ぶ

- 水はけの良い土壌を準備する

- 定期的に追肥を行う

- 葉が黄色くなったら収穫のサイン

大丈夫です。

むしろ、ニンニクには害虫を寄せ付けない効果もあるので、スイカの生育にも良い影響があるんです。

この方法のメリットは、一度植えれば長期的に効果が続くこと。

「毎日の対策が面倒...」という人にぴったりです。

ただし、注意点もあります。

ニンニクの香りが強すぎると、スイカの香りが変わる可能性があります。

そのため、スイカからある程度距離を置いて植えることが大切です。

また、ニンニクの収穫時期とスイカの収穫時期が重なる場合は、作業計画を立てる必要があります。

この方法を試した人からは、「ハクビシン対策だけでなく、ニンニクも収穫できて一石二鳥!」という声も。

ぜひ、あなたのスイカ畑でも試してみてくださいね。

きっと、ハクビシンたちは「ゲッ、この臭いはニンニクか!」と鼻をつまんで逃げ出すはずです。