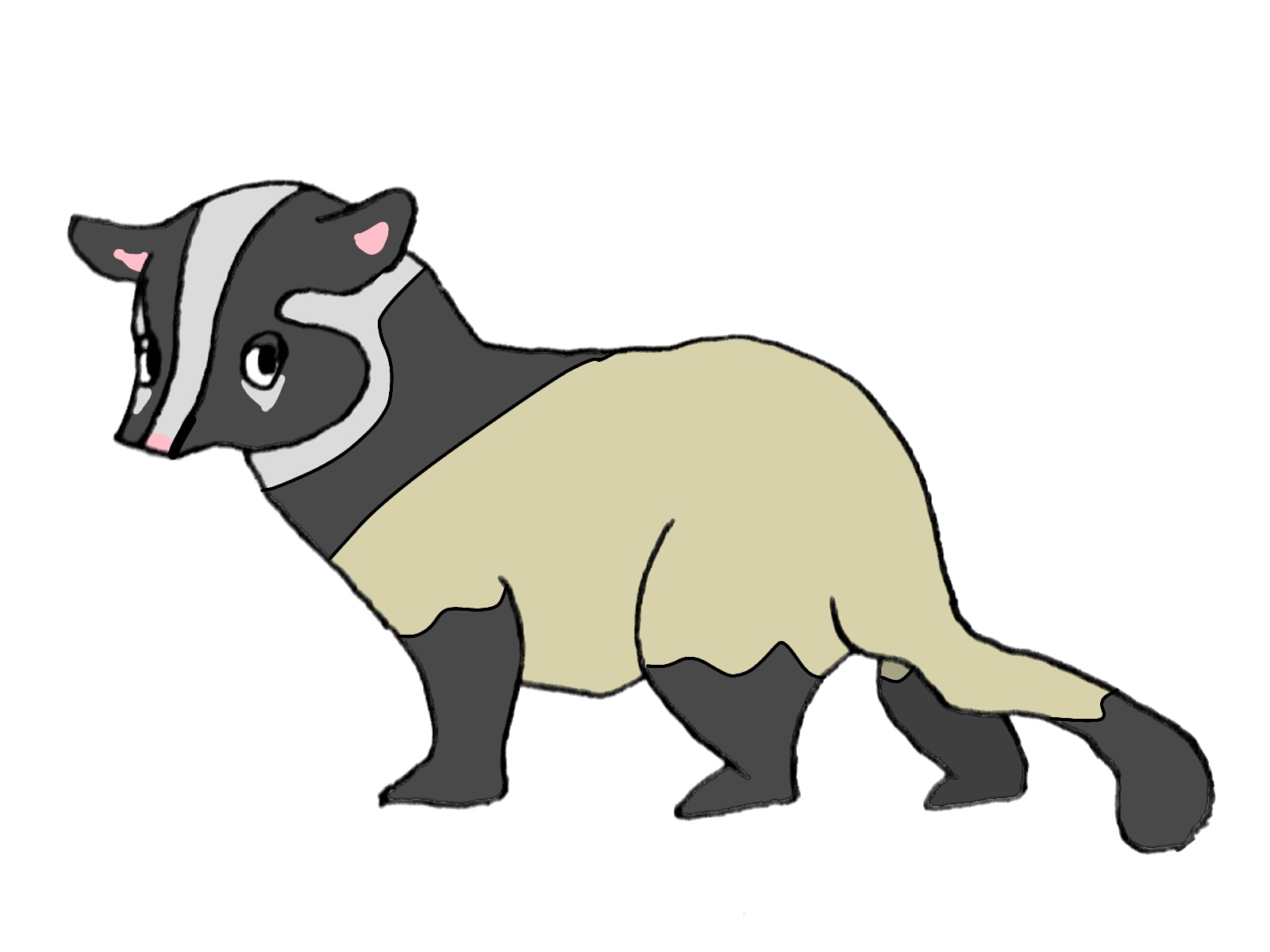

ハクビシンと亀の意外な関係【小型の亀は捕食対象に】ペットの亀を守る、4つの安全管理のポイント

【この記事に書かれてあること】

ハクビシンと亀の意外な関係、ご存知ですか?- ハクビシンは小型の亀を捕食対象としていることが判明

- 亀の捕食頻度は季節や環境によって変動する

- ハクビシンの爬虫類捕食が生態系に影響を与える可能性

- 夜間の屋外飼育はペットの亀にとって危険

- 高さ1メートル以上の柵やネットカバーで亀を保護できる

実は、ハクビシンは小型の亀を捕食対象としているんです。

「えっ、うちの亀が狙われる?」そんな驚きの声が聞こえてきそうですね。

でも、大丈夫。

この記事では、ハクビシンから亀を守る効果的な5つの対策法をご紹介します。

ペットの亀や庭の池の亀を守るため、そして水辺の生態系を守るためにも、ぜひ最後まで読んでくださいね。

「よし、亀を守るぞ!」そんな意気込みで、一緒に対策を学んでいきましょう。

【もくじ】

ハクビシンと亀の意外な関係を知ろう

小型の亀がハクビシンの捕食対象に!驚きの事実

なんと、ハクビシンは小型の亀を食べてしまうのです!「えっ、ハクビシンって果物しか食べないんじゃないの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、ハクビシンの食性は意外と幅広く、小さな亀も餌食になってしまうんです。

ハクビシンが亀を捕食する様子を想像してみてください。

真夜中、静かな庭に忍び寄るハクビシン。

月明かりに照らされた池の中で、のんびりと泳ぐ小さな亀。

ガサガサッと音がして、突然ハクビシンが飛び出します。

「キャー!」と亀が驚く間もなく、ハクビシンはすばやく亀をくわえて逃げていくのです。

この意外な関係を知ることは、とても大切です。

なぜなら、以下のような問題が起こりうるからです。

- 庭で飼っている亀が突然いなくなる

- 野生の小型亀の数が減少する

- 水辺の生態系バランスが崩れる

大丈夫です。

この記事を読み進めれば、亀を守るための対策がわかりますよ。

ハクビシンと亀の意外な関係、しっかり理解して備えましょう。

ハクビシンが亀を狙う頻度「季節や環境で変動」に注目

ハクビシンが亀を狙う頻度は、季節や環境によって大きく変わるんです。「え?じゃあいつが一番危ないの?」と気になりますよね。

実は、他の食べ物が少なくなる時期に、亀を狙う頻度が高くなるんです。

春から夏にかけて、ハクビシンの食卓はバラエティ豊か。

果物や野菜、昆虫なんかも豊富です。

でも、秋から冬になると、だんだん食べ物が少なくなってきます。

「お腹すいたよ?」とハクビシンのお腹が鳴る頃、亀が格好のターゲットになっちゃうんです。

環境によっても変わります。

例えば:

- 果樹園の近く:果物が豊富なので、亀を狙う頻度は低め

- 都市部の公園:餌が限られるので、亀を狙う頻度が高くなる可能性大

- 山間部の池:他の餌動物も多いので、亀への依存度は中程度

「うちの庭の亀は大丈夫かな?」と心配な方は、自分の環境を考えてみてください。

果物の木がたくさんあれば比較的安全かもしれません。

でも、周りに餌が少なければ要注意。

季節や環境を考えながら、亀を守る対策を練ることが大切なんです。

亀以外の爬虫類も危険!ハクビシンの食性を理解しよう

ハクビシンの食欲は亀だけでは収まりません。実は、他の爬虫類も狙われているんです。

「え?どんな生き物が危ないの?」と気になりますよね。

トカゲやヘビなど、小型の爬虫類全般がハクビシンのメニューに入っているんです。

ハクビシンの食卓を想像してみましょう。

メインディッシュは果物や野菜。

でも、サイドメニューとして小さな動物たちが並んでいます。

そこには:

- ちょこちょこ動くトカゲ

- 木の枝にまきついたヘビ

- 岩の上で日光浴するカナヘビ

- 水辺でのんびりするカエル

「うわー、結構なんでも食べるんだね!」とびっくりしちゃいますよね。

特に注意が必要なのが、爬虫類の卵です。

ハクビシンにとって、卵は栄養満点のごちそう。

「カチッ」と音を立てて殻を割り、中身をぺろりと平らげてしまいます。

この食性を理解することで、庭や周辺の生態系を守る対策が立てられます。

例えば、爬虫類の隠れ家を作ったり、卵を産み付ける場所を保護したりすることが大切になってくるんです。

ハクビシンの食欲、侮れません。

爬虫類ファンの皆さん、しっかり対策を立てましょう!

ハクビシンの亀捕食「甲羅をかじる恐るべき方法」に驚愕

ハクビシンの亀捕食方法、実はとってもショッキングなんです。「え?どうやって食べるの?」と気になりますよね。

なんと、亀の甲羅をかじって中身を食べるんです。

これには、亀好きの方なら思わず「ギャー!」と叫んでしまうかもしれません。

具体的な捕食方法を見てみましょう:

- 夜陰に紛れて、水辺や陸地の亀に忍び寄る

- 素早く亀をくわえて安全な場所に運ぶ

- 鋭い歯で甲羅の端をかじり始める

- 少しずつ穴を広げ、中の肉に到達する

- 舌や爪を使って、中身をほじくり出して食べる

でも、これがハクビシンの自然な捕食行動なんです。

ハクビシンの歯は鋭く、顎の力も強いため、小型の亀の甲羅なら比較的簡単に破壊できてしまいます。

大きな亀は難しいので、主に体長10cm以下の小さな亀が狙われやすいんです。

この捕食方法を知ることで、亀を守るためのヒントが得られます。

例えば:

- 甲羅の硬い種類の亀を選ぶ

- 亀の隠れ家を作り、捕まりにくくする

- 夜間は安全な場所に移動させる

でも、これを知ることで、大切な亀たちをしっかり守ることができるんです。

亀好きの皆さん、しっかり対策を立てて、かわいい亀たちを守りましょう!

ペットの亀は要注意!「夜間の屋外飼育はやっちゃダメ」

ペットの亀を飼っている方、要注意です!夜間の屋外飼育は絶対にNGなんです。

「えっ、うちの亀ちゃん大丈夫かな?」と心配になった方も多いはず。

でも大丈夫、ちゃんと対策を立てれば、愛するペットを守ることができますよ。

なぜ夜間の屋外飼育がダメなのか、考えてみましょう:

- ハクビシンは夜行性で、夜中に活発に行動する

- 暗闇の中、亀は逃げ場を失いやすい

- 夜は人の目が届きにくく、被害に気づくのが遅れる

「でも、昼間は外で遊ばせたいな」という気持ちはよくわかります。

そんな方には、こんな工夫がおすすめです:

- 日中は屋外で遊ばせ、夕方になったら必ず室内に移動させる

- 屋外飼育場所に高さ1メートル以上の柵を設置する

- 夜間はペットケージに入れて、安全な部屋で過ごさせる

でも、大切な家族の一員である亀ちゃんを守るためです。

毎日の習慣にしてしまえば、そんなに大変ではありませんよ。

もし、どうしても夜間の屋外飼育が避けられない場合は、ハクビシン対策をしっかり行いましょう。

例えば:

- 亀の飼育場所に動体センサー付きライトを設置する

- 周囲に柑橘系の香りのするスプレーを噴霧する(ハクビシンは苦手な香り)

- 近所の方にも協力してもらい、夜間の見回りを強化する

「うちの亀ちゃん、絶対に守るぞ!」という気持ちで、しっかり対策を立てましょう。

夜は安全な室内で、亀ちゃんと一緒に安心して過ごせますように。

ハクビシンの亀捕食が生態系に与える影響

ハクビシンvs亀!生態系バランスの崩れに要警戒

ハクビシンによる亀の捕食は、水辺の生態系バランスを大きく崩す可能性があります。「え?亀が減るだけじゃないの?」と思うかもしれませんが、実はそれだけじゃないんです。

生態系は、まるで精巧な時計のような仕組み。

一つの歯車が狂うと、全体のバランスが崩れてしまうんです。

ハクビシンが亀を食べることで、次のような影響が出てくる可能性があります:

- 亀の数が減ることで、水草が増える

- 水草が増えすぎて、水質が悪化する

- 水質悪化により、魚や水生昆虫の生息環境が変わる

- 魚や昆虫の減少で、それらを餌にする鳥や他の動物にも影響が及ぶ

特に注意が必要なのは、在来種の亀への影響です。

日本固有の亀の種類が減ってしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。

「ご先祖様から受け継いだ日本の自然を、このまま失っていいの?」という声が聞こえてきそうです。

また、ハクビシンの食性が変化することで、他の生き物への影響も考えられます。

例えば:

- 亀が減ることで、他の小動物を狙うようになる

- 植物への依存度が高まり、農作物被害が増える

- 昆虫類を多く食べるようになり、花粉を運ぶ虫が減少する

「自然って、本当に繊細なバランスで成り立っているんだなぁ」と感じますよね。

だからこそ、このバランスを守るために、私たち一人一人ができることを考え、行動に移すことが大切なんです。

小型の亀が激減?ハクビシンの好み次第で大問題に

ハクビシンの食欲が、特定の種類の亀に集中すると、その亀の個体数が急激に減少してしまう可能性があるんです。「え?そんなに偏食なの?」と思うかもしれませんが、実はハクビシンにははっきりとした好みがあるんです。

ハクビシンが特に狙いやすい亀の特徴を見てみましょう:

- 体長10センチ未満の小型の亀

- 甲羅が柔らかい若い個体

- 動きの遅い種類

- 水辺から離れて活動する習性がある亀

例えば、日本に生息するクサガメやイシガメなどの小型種は、ハクビシンの格好のターゲットになりやすいんです。

これらの亀が激減すると、どんなことが起こるでしょうか?

- 絶滅危惧種になる可能性が高まる

- その亀が担っていた生態系の役割が失われる

- 亀を食べていた他の動物の餌が減る

- 亀が食べていた水草や小動物が増えすぎる

特に心配なのは、日本固有の亀の種類です。

例えば、ニホンイシガメは日本にしかいない大切な亀。

これらが激減すると、日本の生態系に取り返しのつかない影響を与えかねません。

「でも、大きな亀なら大丈夫?」と思った方、ちょっと待って!

実は、大きな亀の卵や子亀も狙われやすいんです。

つまり、どんな種類の亀も油断はできないというわけ。

この問題を放っておくと、将来、「昔はこんな亀がいたんだよ」と、写真でしか見られない日が来るかもしれません。

そんな悲しい未来にしないために、今、私たちにできることを考えてみましょう。

亀たちの未来は、私たちの手にかかっているんです!

亀の減少で水辺の昆虫激増!意外な連鎖反応に注目

亀が減ると、なんと水辺の昆虫が大量発生してしまう可能性があるんです。「え?亀と虫に関係があるの?」と思った方、実はこれ、自然界の不思議な連鎖反応なんです。

まず、亀が水辺の生態系で果たしている役割を見てみましょう:

- 水草を食べて、繁殖しすぎるのを防ぐ

- 小さな水生昆虫を食べる

- 死んだ魚や水草を食べて、水をきれいにする

- 水草が増えすぎて、昆虫の隠れ場所が増える

- 亀に食べられなくなった昆虫の幼虫が増える

- 水質が悪化して、特定の昆虫が繁殖しやすくなる

特に注目したいのは、蚊の大量発生です。

亀は蚊の幼虫(ボウフラ)を食べる天敵。

亀が減ると、蚊の天敵が減るということ。

そうなると…

「ブーン、ブーン」という不快な音と共に、蚊に刺される機会が増えてしまうかもしれません。

「え?亀が減ると蚊が増えるの?もう外に出られない!」なんて声が聞こえてきそうです。

でも、それだけじゃありません。

他にも次のような影響が考えられます:

- トンボやゲンゴロウなどの水生昆虫が増える

- 昆虫を餌にする鳥や魚が一時的に増える

- 植物の受粉を助ける昆虫が増え、花が増える

長い目で見ると、生態系全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

「でも、虫が増えるのはイヤだなぁ」と思った方、大丈夫です!

私たちにできることはたくさんあります。

例えば、庭に小さな池を作って亀を守ったり、地域の水辺の保全活動に参加したりすることで、この連鎖反応を防ぐことができるんです。

自然界の不思議な繋がりを知ると、亀を守ることの大切さがよくわかりますよね。

亀だけでなく、私たち人間の快適な生活を守るためにも、この問題に目を向けることが大切なんです。

さあ、みんなで亀と水辺の生態系を守りましょう!

ペットの亀を守る!簡単で効果的なハクビシン対策

高さ1メートル以上の柵で「亀の安全を確保」する方法

ハクビシンから亀を守る最も効果的な方法は、高さ1メートル以上の柵を設置することです。「え?そんな高い柵が必要なの?」と思うかもしれませんが、ハクビシンはジャンプ力が驚くほど高いんです。

柵を設置する際は、次のポイントに気をつけましょう:

- 材質は金属製のメッシュが最適

- 地面との隙間を5センチ以下に

- 柵の上部を内側に30度ほど傾ける

- 支柱はしっかりと地面に固定する

大丈夫です!

工夫次第で見た目も良くなりますよ。

例えば、柵にツル性の植物を這わせるのがおすすめです。

緑のカーテンで庭の雰囲気も良くなり、一石二鳥ですね。

柵の設置場所も重要です。

亀の生活エリア全体を囲むのが理想的ですが、それが難しい場合は、少なくとも以下の場所は必ず守りましょう:

- 亀が日光浴をする場所

- 餌を与える場所

- 水場や池の周り

ただし、注意点が一つ。

柵を設置したからといって、油断は禁物です。

定期的に点検して、破損や隙間ができていないか確認することを忘れずに。

この方法で、あなたの大切な亀たちを守りましょう。

「よし、今度の週末に柵を作るぞ!」そんな意気込みが聞こえてきそうですね。

亀たちも、安全な環境でのびのびと過ごせるはずです。

庭の池に「ネットとカバー」で完璧防御を実現

庭の池に住む亀たちを守るなら、ネットとカバーの組み合わせが効果抜群です。「え?そんな簡単なもので大丈夫なの?」と疑問に思うかもしれませんが、これが意外と強力な防御になるんです。

まず、ネットについて詳しく見ていきましょう:

- 目の細かいナイロン製のネットを選ぶ

- 池の表面全体を覆うように設置

- ネットの端は地面にしっかり固定

- 亀が出入りできるよう、一部に隙間を作る

「でも、亀が窮屈そう…」と心配な方も安心してください。

亀たちはネットの下を自由に泳ぎ回れるんです。

次に、夜間用のカバーについて。

これがあれば、ハクビシンの活動時間帯にピンポイントで対策できます:

- 軽量で丈夫な防水シートを用意

- 日没後に池全体を覆う

- 朝になったら取り外す

- カバーの端は重しで固定

例えば、簡易的な巻き取り機を作れば、ほんの数秒でカバーの着脱ができちゃいます。

この「ネット+カバー」作戦で、昼も夜も亀たちを守ることができます。

ハクビシンからすれば、「チェッ、この池は手ごわいぞ」と諦めてしまうかもしれません。

ただし、注意点が一つ。

ネットやカバーが破れたままになっていないか、定期的にチェックすることを忘れずに。

小さな穴でも、ハクビシンにとっては侵入口になってしまうかもしれません。

この方法で、あなたの庭の池を亀たちの安全な楽園にしましょう。

「よーし、今週末にネットとカバーを準備するぞ!」そんな意気込みが聞こえてきそうですね。

亀たちも、きっと喜んでいるはずです。

柑橘系の香りで「ハクビシンを寄せ付けない」秘策

ハクビシンは柑橘系の香りが大の苦手。この特性を利用して、亀を守る作戦を立てましょう。

「え?果物の匂いで防げるの?」と驚く方も多いかもしれませんが、これが意外と効果的なんです。

まず、使える柑橘系の香りをいくつか紹介します:

- レモンの皮

- みかんの絞りかす

- ゆずの果汁

- グレープフルーツのエッセンシャルオイル

では、具体的な使い方を見ていきましょう:

- 柑橘系の果物の皮を乾燥させて、亀の周りに置く

- 柑橘系のエッセンシャルオイルを水で薄めて、スプレーボトルで散布する

- 市販の柑橘系忌避剤を、亀の生活エリアの周囲に置く

- 柑橘系の植物(例:レモンの木)を亀の近くに植える

大丈夫です。

週に2、3回程度でも十分効果があります。

むしろ、香りが強すぎると亀も嫌がるかもしれないので、ほどほどにするのがコツです。

この方法の良いところは、化学物質を使わないので亀にも優しいこと。

「安全で自然な方法っていいね!」と思いませんか?

ただし、注意点があります。

雨が降ったり、風が強かったりすると香りが飛んでしまうので、そういう日は特に気をつけましょう。

また、季節によって効果に差が出ることもあるので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。

この柑橘系の香り作戦で、あなたの大切な亀たちをハクビシンから守りましょう。

「よし、今度のお買い物でレモンを買い込むぞ!」そんな意気込みが聞こえてきそうですね。

亀たちも、安心して過ごせる環境に喜んでいるはずです。

亀の甲羅にブラシを接着!「ハクビシンの掴み難さ」アップ

驚くべきことに、亀の甲羅にブラシを接着することで、ハクビシンの攻撃から守ることができるんです。「え?亀にブラシ?」と思わず笑ってしまいそうですが、これが意外と効果的な方法なんです。

まず、この方法のポイントを見ていきましょう:

- 柔らかい毛のブラシを選ぶ

- 無害な接着剤を使用する

- 甲羅の中心部分にブラシを取り付ける

- ブラシの毛が全方向に広がるようにする

具体的な手順はこんな感じです:

- 亀の甲羅をよく洗って乾かす

- ブラシを適切なサイズにカットする

- 無害な接着剤をブラシの裏側に塗る

- 甲羅の中心に慎重に貼り付ける

- 接着剤が完全に乾くまで待つ

大丈夫です。

適切なサイズと柔らかい毛のブラシを選べば、亀はほとんど気にしません。

むしろ、背中をかいてもらっているようで気持ち良さそうにしている亀もいるんですよ。

この方法の良いところは、亀自身が身を守る力を得られること。

「亀が自衛できるなんて、すごいね!」と思いませんか?

ただし、注意点もあります。

定期的にブラシの状態をチェックして、必要に応じて交換することを忘れずに。

また、水中での長時間の使用は避けたほうが良いでしょう。

この「亀ブラシ作戦」で、あなたの大切な亀たちをハクビシンから守りましょう。

「よし、今度のDIYはこれだ!」そんな意気込みが聞こえてきそうですね。

亀たちも、新しいおしゃれアイテムに喜んでいるかもしれませんよ。

池の周りに「砂利を敷き詰めて」ハクビシンを警戒させる

池の周りに砂利を敷き詰めることで、ハクビシンを効果的に警戒させることができます。「え?砂利だけでいいの?」と思うかもしれませんが、これが意外と強力な防御策になるんです。

まず、この方法のポイントを見ていきましょう:

- 小さめの砂利を選ぶ(直径2?3センチ程度)

- 池の周り1メートル幅に敷き詰める

- 砂利の層は5センチ以上の厚さにする

- 色の明るい砂利を使うと効果的

具体的な設置手順はこんな感じです:

- 池の周りの地面を平らにする

- 防草シートを敷く(雑草対策)

- 砂利を均等に広げる

- 軽く水をかけて砂利を安定させる

- 定期的に砂利の状態をチェックし、足りない部分を補充する

大丈夫です。

砂利の色や形を工夫すれば、むしろ庭の雰囲気が良くなるんですよ。

例えば、白い砂利を使えば、夜でも明るく見えて一石二鳥です。

この方法の良いところは、長期的に効果が持続すること。

「一度やればずっと安心、いいね!」と思いませんか?

ただし、注意点もあります。

大雨の後は砂利が流されていないか確認しましょう。

また、小さな子供がいる家庭では、砂利を口に入れないよう気をつける必要があります。

この「ガサガサ砂利作戦」で、あなたの大切な亀たちをハクビシンから守りましょう。

「よし、今週末は砂利敷きだ!」そんな意気込みが聞こえてきそうですね。

亀たちも、新しくなった池の周りで安心して日光浴ができるはずです。