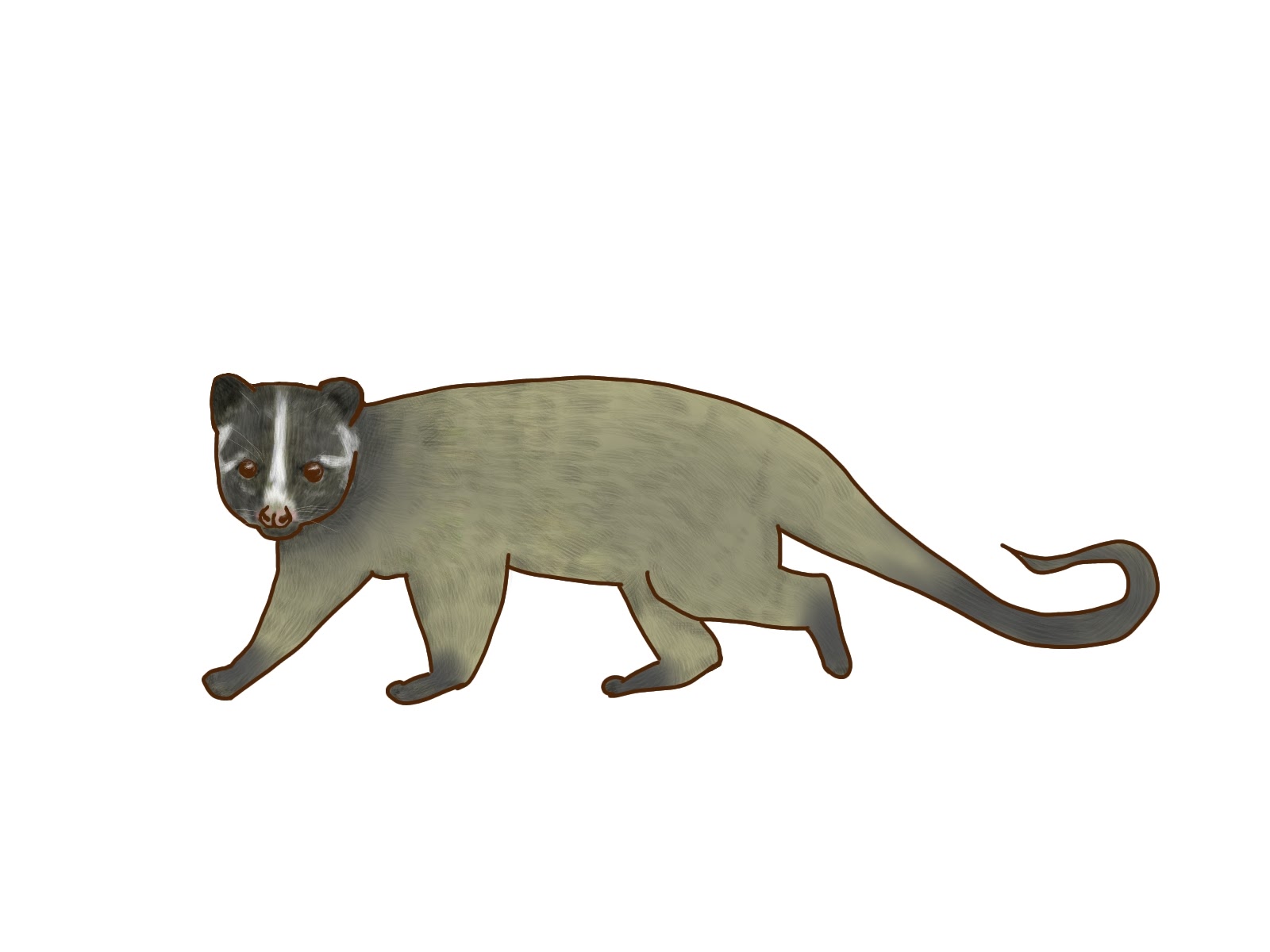

ハクビシンが家に住み着く理由は?【温かく餌が豊富な環境】魅力のない家にする、5つの具体的な方法

【この記事に書かれてあること】

夜中に「ガサガサ」「カサカサ」という音。- ハクビシンが家に住み着く3つの主要因

- 侵入されやすい家の構造的特徴と改善点

- ハクビシンがもたらす健康被害と物的損害

- ハクビシンの生態と行動パターンを活用した対策

- 家庭でできる5つの効果的な撃退法

屋根裏から聞こえる不気味な物音。

もしかして、あなたの家にハクビシンが住み着いているかもしれません。

なぜハクビシンは人家を好むのでしょうか?

実は、私たちの家はハクビシンにとって理想的な環境なんです。

温かく、餌が豊富で、隠れ場所も多い。

まるでハクビシンにとっての「ホテル」のよう。

でも、安心してください。

ハクビシンの生態を理解し、適切な対策を取れば、あなたの家を「ハクビシン御断り」の場所にできるんです。

さあ、一緒にハクビシン撃退作戦を始めましょう!

【もくじ】

ハクビシンが家に住み着く理由と危険性

ハクビシンが人家を好む3つの要因「温かさ・餌・隠れ場所」

ハクビシンが人家を好む理由は、温かさ・餌・隠れ場所の3つです。これらの要素が揃っている人家は、ハクビシンにとって理想的な環境なんです。

まず、温かさについて考えてみましょう。

ハクビシンは寒さが苦手。

特に冬場は、暖かい場所を求めてやってきます。

「人間の家って、外よりずっと暖かいよね」とハクビシンは考えているんです。

次に餌の問題。

人家の周りには、ハクビシンの大好物がたくさん!

果物や野菜、時には生ゴミまでもがごちそうに見えるんです。

「わーい、食べ放題だ!」とハクビシンは喜んでいます。

最後に隠れ場所。

屋根裏や床下は、ハクビシンにとって安全な巣作りの場所。

「ここなら天敵から身を守れるぞ」と安心して住み着いてしまうんです。

これら3つの要因が重なると、ハクビシンにとって人家は最高の住処になってしまいます。

対策としては、以下のポイントに注意しましょう。

- 家の温度管理(特に屋根裏や床下)

- 餌となるものを外に放置しない

- 侵入口となる隙間をふさぐ

- 庭の整備(果樹の管理など)

- 定期的な家の点検と修繕

人間にとっても快適な環境づくりが、結果的にハクビシン対策にもなるんです。

侵入されやすい家の特徴!屋根や外壁の隙間に要注意

ハクビシンに侵入されやすい家には、共通の特徴があります。その最大の特徴は、屋根や外壁に小さな隙間や穴があること。

これらの隙間は、ハクビシンにとって絶好の侵入口になってしまうんです。

まず、屋根の状態をチェックしてみましょう。

古い家や手入れが行き届いていない家では、屋根瓦のずれや割れが生じやすいもの。

「あ、ここから入れそう!」とハクビシンは狙っています。

特に、屋根と壁の接合部分や軒下の隙間には要注意です。

外壁も侵入のターゲットになります。

サイディングの劣化や、木造家屋の板の隙間はハクビシンの格好の侵入ルート。

「ここなら簡単に中に入れるぞ」とハクビシンは考えているんです。

さらに、換気口や排水パイプの周りの隙間も見逃せません。

これらの開口部は、ハクビシンにとって絶好の通り道。

「この穴、ちょうど良いサイズだな」と思われてしまいます。

侵入されやすい家の特徴をまとめると、こんな感じです。

- 屋根瓦のずれや割れがある

- 外壁に劣化や隙間がある

- 軒下や破風板に隙間がある

- 換気口や排水パイプの周りに隙間がある

- 樹木が家に接している

定期的な点検と修繕を行い、隙間をふさぐことが大切。

「この家は入りにくいな」とハクビシンに思わせることが、侵入防止の第一歩なんです。

ハクビシンを引き寄せる「意外な要因」を知っておこう

ハクビシンを引き寄せる要因には、意外なものがあります。知らず知らずのうちに、あなたの家がハクビシンにとって魅力的な場所になっているかもしれません。

まず、意外な要因の1つは「ペットフード」です。

外に置いたままのペットフードは、ハクビシンにとっては格好のごちそう。

「わーい、美味しそうなものがあるぞ!」とハクビシンは喜んでしまうんです。

次に「果樹」の存在。

庭に植えた果樹は、ハクビシンを引き寄せる強力な誘因になります。

「あそこの家には美味しい果物がたくさんあるんだ」と、ハクビシンの中で噂が広まってしまうかも。

さらに、意外かもしれませんが「コンポストの堆肥」もハクビシンを引き寄せます。

堆肥の中の虫や有機物は、ハクビシンにとっては栄養満点の食事。

「ここなら栄養たっぷりの食事が取れるぞ」と考えているんです。

他にも、以下のような意外な要因があります。

- ベランダに置いた植木鉢(土の中の虫が目当て)

- 屋外に放置された古タイヤ(雨水が溜まり、虫の温床に)

- 庭の池や水場(飲み水として利用される)

- 夜間の間接照明(虫が集まり、それを食べに来る)

- バーベキューの後の焼き網(残った油や食べカスが誘因に)

「うちの家にはハクビシンの好きなものは何もないぞ」と思わせることが大切。

小さな工夫の積み重ねが、大きな効果を生むんです。

放置すると大変なことに!ハクビシンの被害と健康リスク

ハクビシンの侵入を放置すると、思わぬ被害や健康リスクが待っています。「まあ、いいか」と油断は禁物です。

早めの対策が必要な理由を見ていきましょう。

まず、物的被害について。

ハクビシンは屋根裏や壁の中で巣作りをします。

その際、断熱材や電線をかじることがあるんです。

「ガリガリ」と音がしたら要注意。

最悪の場合、漏電や火災の原因にもなりかねません。

次に衛生面の問題。

ハクビシンの糞尿は強烈な臭いを放ちます。

「うわっ、なんか臭いぞ」と感じたら、もうハクビシンが住み着いている可能性大。

その糞尿には寄生虫や病原菌が含まれていることもあり、健康被害のリスクも高まります。

さらに、農作物や庭の被害も深刻です。

果樹や野菜を荒らされ、「せっかく育てたのに〜」とがっかりすることも。

ペットのえさを荒らされることもあります。

放置した場合の被害をまとめると、こんな感じです。

- 屋根や壁の損傷(修理費用が高額に)

- 電線被害による火災リスク

- 悪臭被害(なかなか消えない)

- 寄生虫や病原菌による健康被害

- 農作物やペットフードの被害

- 騒音被害(特に夜間)

- 家の資産価値の低下

「早く対策しておけば良かった」と後悔する前に、早めの行動が大切です。

ハクビシンの痕跡を見つけたら、すぐに対策を始めましょう。

健康で快適な生活を守るため、油断は禁物なんです。

ハクビシン対策はNG行動に注意!「これだけはやっちゃダメ」

ハクビシン対策、やってはいけないことがあります。善意のつもりが裏目に出てしまう行動も。

「これだけはやっちゃダメ」というNGポイントを押さえておきましょう。

まず絶対NGなのが「餌付け」です。

「かわいそうだから」と食べ物を与えてしまうのは大間違い。

「ここなら食べ物がもらえる」とハクビシンに覚えられてしまい、逆効果になっちゃうんです。

次に気をつけたいのが「生ゴミの放置」。

「明日の朝出せばいいや」と外に置いておくのはNG。

ハクビシンにとっては「ごちそうさま!」状態になってしまいます。

果樹の管理も重要です。

「落ちた実はそのままでいいか」というのはダメ。

放置された果実は、ハクビシンを引き寄せる強力な誘因になっちゃうんです。

他にも、こんなNG行動があります。

- ペットフードを外に置きっぱなし

- コンポストの堆肥を放置

- 屋外の水場を管理しない

- 物音がしても素手で追い払おうとする

- 巣を発見しても自分で除去しようとする

- 毒餌を使用する(法律で禁止されています)

- 捕獲したハクビシンを遠くに放す(法律違反になる可能性あり)

「えっ、それダメだったの?」ということがあるかもしれません。

でも、これらを避けるだけでも、ハクビシン対策の効果は格段に上がります。

正しい知識を持って、適切な対策を取ることが大切。

「うちの家は住みにくいな」とハクビシンに思わせることが、最も効果的な対策なんです。

NGポイントを押さえて、賢く対策しましょう。

ハクビシンの生態を理解して効果的な対策を

ハクビシンvsネズミ!家屋被害の特徴と深刻度の違い

ハクビシンとネズミ、どちらも厄介な家の不速の客ですが、その被害の特徴と深刻度は大きく異なります。まず、サイズの違いに注目です。

ハクビシンは大きいので、破壊力も抜群!

「がりがりがりっ」と屋根裏を歩く音が聞こえたら、それはきっとハクビシン。

一方、ネズミは小さいので「ちょろちょろ」と壁の中や床下を走り回る音が特徴的です。

被害の範囲も違います。

ハクビシンは主に屋根裏が大好き。

「ここなら広々してて快適〜」なんて思っているんでしょうね。

対してネズミは、壁の中や床下を好みます。

「せまいところが落ち着くわ〜」という感じでしょうか。

被害の深刻度も違います。

ハクビシンの場合:

- 屋根裏の断熱材を広範囲に破壊

- 電線を噛み切って停電や火災の危険も

- 大量の糞尿による悪臭と衛生問題

- 果樹園や家庭菜園の作物を食い荒らす

- 壁や床下の配線を少しずつ齧る

- 食品や書類を荒らす

- 小さな糞や尿による衛生問題

- 病気を媒介する可能性

「え〜っ、こんなに違うの!?」って驚きますよね。

対策も異なります。

ハクビシンは大きな侵入口を塞ぐことが重要。

ネズミは小さな隙間すべてを埋める必要があります。

両方とも早めの対策が大切ですが、ハクビシンの方がより迅速な対応が求められるんです。

ハクビシンvs人間!活動時間帯の違いを把握して対策

ハクビシンと人間、活動時間帯がまるで正反対!この違いを理解すれば、効果的な対策が立てられます。

ハクビシンは典型的な夜行性動物。

日が沈むと「さあ、活動開始!」といった感じで動き出します。

特に活発なのは、夜の9時から朝の3時頃。

まさに人間がぐっすり眠っている時間帯なんです。

一方、人間はどうでしょう?

多くの人は朝起きて、日中に活動し、夜に寝る生活リズム。

ハクビシンとは「すれ違い生活」をしているんです。

この時間差を利用して対策を立てましょう。

例えば:

- 夜間の庭にセンサーライトを設置

- 夜9時以降は屋外の食べ物を片付ける

- 朝一番で庭をチェック(足跡や糞の有無)

- 日中にハクビシン対策工事を行う

そんな時は、録音機能付きの監視カメラを設置するのもいいかもしれません。

朝起きてから夜の様子を確認できますよ。

面白いのは、ハクビシンの習性を逆手に取る方法。

例えば、ラジオを夜中につけっぱなしにする。

「おや?人間がまだ起きてるぞ」とハクビシンを驚かせることができるんです。

また、ハクビシンの活動が活発になる夕方から、家の周りをちょっとパトロール。

「あれ?ここに新しい穴が…」なんて発見があるかもしれません。

人間とハクビシン、生活リズムは違えど、上手に付き合っていく知恵が大切。

「夜の訪問者」を寄せつけない工夫を、昼間にコツコツと積み重ねていきましょう。

そうすれば、夜はぐっすり安眠できるはずです。

冬と夏で変わる!ハクビシンの侵入リスクと対策の違い

ハクビシンの行動パターンは、季節によって大きく変化します。冬と夏では、侵入リスクと対策が全然違うんです。

まず冬。

寒さが厳しくなると、ハクビシンは暖かい場所を求めて家に侵入しやすくなります。

「ぶるぶる...寒いよ〜。あ、あそこの家、暖かそう!」なんて考えているかも。

この時期は特に:

- 屋根裏や壁の隙間をしっかり塞ぐ

- 暖房の排気口周りをチェック

- 雪で倒れた柵や塀がないか確認

暑さをしのぐために日陰を探したり、水場を求めてやってきます。

「あ〜暑い。あの家の庭、木陰があって気持ち良さそう」なんて思っているんです。

夏の対策ポイントは:

- 庭の果物や野菜を早めに収穫

- 水たまりをなくす

- 木の枝を家から離して剪定

春は子育ての季節。

「赤ちゃんのために安全な巣が必要だな」と、家の中に入り込もうとします。

秋は冬に備えて食べ物を探し回る時期。

「冬の準備をしなくちゃ」と、家の周りをうろつくことが多くなります。

季節ごとの対策をまとめると:

- 春:巣作り場所をなくす

- 夏:日陰と水場を管理

- 秋:食べ物を片付ける

- 冬:暖かい場所への侵入を防ぐ

でも、少しずつ習慣づければ大丈夫。

季節の変わり目には、「よし、ハクビシン対策の季節だ!」と思い出すくらいでOKです。

自然の中で生きるハクビシン。

私たち人間と上手に共存していくには、こうした季節の変化を理解し、それに合わせた対策を取ることが大切なんです。

糞害と物的被害!ハクビシンがもたらす2大リスクを比較

ハクビシンの被害と言えば、主に糞害と物的被害の2つ。どちらも厄介ですが、その特徴と対策は大きく異なります。

比べてみましょう。

まず糞害。

ハクビシンの糞は「ぷんぷん」と強烈な臭い。

「うわっ、なんだこの臭いは!」と驚くほどです。

特徴は:

- バナナ状の形で、長さ3〜5cm程度

- 複数の糞が固まって見つかることが多い

- 寄生虫や細菌を含む可能性がある

- 定期的な清掃と消毒

- 糞の落ちやすい場所にネットを張る

- 餌となる果物や生ゴミを片付ける

ハクビシンは「がりがり」「ばりばり」と家の構造物を破壊します。

主な被害は:

- 屋根裏の断熱材を引き裂く

- 電線を噛み切る(火災の危険も)

- 壁や天井に穴をあける

- 庭の作物を食い荒らす

- 屋根や外壁の隙間を塞ぐ

- 金属製のネットで侵入口を覆う

- 庭にセンサーライトを設置

- 果樹にネットをかける

糞害は健康リスクがあり、物的被害は経済的損失が大きい。

どちらも早めの対策が重要です。

面白いのは、この2つの被害が互いにヒントになること。

例えば、糞を見つけたら、そこから侵入経路を推測できます。

逆に、物的被害を見つけたら、その周辺で糞がないかチェック。

ハクビシン対策は、この2大リスクを総合的に考えることが大切。

「ここは糞だらけだから、きっとあそこに穴があるはず」なんて、探偵気分で対策を進めていくのも楽しいかもしれませんね。

ハクビシン撃退のための具体的な対策と裏技

光と音でハクビシンを追い出す!効果的な使用法とは

ハクビシン撃退には、光と音を上手に使うのが効果的です。ハクビシンは光と音に敏感なので、これらを利用して追い払うことができるんです。

まず、光による対策から見てみましょう。

ハクビシンは夜行性なので、突然の明るい光は大の苦手。

「うわっ、まぶしい!」と驚いて逃げ出してしまうんです。

効果的な光の使い方は:

- 人感センサー付きの照明を設置する

- 強力な懐中電灯で照らす

- 庭にソーラーライトを置く

次に音による対策。

ハクビシンは鋭い聴覚を持っているので、突然の大きな音や不快な音には敏感に反応します。

効果的な音の使い方は:

- ラジオを夜中につけっぱなしにする

- 風鈴や鈴を設置する

- 高周波音を発生させる装置を使う

光と音を組み合わせるともっと効果的。

例えば、「ガサガサ」という音がしたら強力な懐中電灯で照らす、といった具合です。

ただし、近所迷惑にならないよう注意が必要ですよ。

使用時のコツは、不規則に光や音を変えること。

「毎日同じパターンじゃつまらないな」とハクビシンに慣れられてしまうので、時々タイミングや種類を変えるのがポイントです。

こうした対策を続けていると、「ここは居心地が悪いぞ」とハクビシンが感じて、自然と寄り付かなくなるんです。

根気強く続けることが大切ですね。

侵入経路を完全遮断!「隙間埋め」のプロ級テクニック

ハクビシン対策の要は、侵入経路を完全に遮断すること。ここでは、「隙間埋め」のプロ級テクニックをご紹介します。

まず大切なのは、ハクビシンの侵入可能な隙間のサイズを知ること。

なんと、直径6cm程度の穴があれば入り込めてしまうんです。

「え?そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いはず。

では、具体的な隙間埋めの方法を見ていきましょう:

- 屋根の隙間:金属製のメッシュを使って塞ぎます。

「がりがり」と齧られにくいので効果的です。 - 換気口:細かい網目のステンレス製の網を取り付けます。

「ここから入れないぞ」とハクビシンを閉め出せます。 - 壁の亀裂:モルタルやコーキング材で埋めます。

「すき間なんてどこにもないぞ」という状態に。 - 樹木の剪定:家に接している枝は切り落とします。

「屋根への橋渡し」をなくすわけです。

- 銅製のたわしを隙間に詰める:ハクビシンが嫌う臭いを放ちます。

- アルミホイルを隙間に詰める:音と感触でハクビシンを怖がらせます。

- 唐辛子パウダーを隙間に振りかける:刺激臭でハクビシンを寄せ付けません。

「ここは大丈夫だろう」と油断は禁物です。

小さな隙間も見逃さず、丁寧に埋めていきましょう。

また、定期的な点検も忘れずに。

「せっかく埋めた隙間が、いつの間にか開いていた!」なんてことにならないよう、月に一度くらいは家の周りをパトロールしてみてください。

こうした地道な作業が、ハクビシンを寄せ付けない堅固な要塞を作り上げるんです。

「この家は入りにくいな」とハクビシンに思わせることが、最大の撃退法なんですよ。

天敵の匂いで寄せ付けない!ハクビシン撃退の意外な方法

ハクビシンを撃退する意外な方法として、天敵の匂いを利用する方法があります。これは自然界の掟を利用した、なかなか賢い戦略なんです。

ハクビシンの天敵といえば、大型の猛禽類。

特にフクロウの存在は、ハクビシンにとって大きな脅威です。

「フクロウがいるぞ!危険だ!」と感じさせることで、ハクビシンを寄せ付けないようにするんです。

具体的な方法をいくつかご紹介しましょう:

- フクロウの鳴き声を録音して夜間に流す

- フクロウの羽根を庭に置く(動物園や鳥類センターで入手可能)

- フクロウの形をした置物を設置する

フクロウの巣箱を庭に設置すると、実際にフクロウが住み着く可能性があるんです。

「本物のフクロウがいる!」となれば、ハクビシンも寄り付かなくなります。

他の天敵の匂いも効果的です。

例えば:

- 犬の毛を庭にまく

- 猫の砂を庭の隅に置く

- キツネの尿(市販の忌避剤で入手可能)を散布する

ただし、注意点もあります。

匂いによる対策は定期的に更新する必要があります。

雨で流されたり、時間が経つと効果が薄れてしまうからです。

「よし、これで完璧!」と油断せず、こまめにメンテナンスすることが大切です。

また、近所の方々への配慮も忘れずに。

強烈な匂いを使う場合は、ご近所さんに一言説明しておくとトラブル防止になりますよ。

天敵の匂いを利用した対策は、化学薬品を使わない自然な方法。

「ハクビシンと共存しながら、でも家には近づけさせない」という、バランスの取れた対策方法と言えるでしょう。

家庭にあるもので即実践!「アンモニア水」活用法

ハクビシン対策に、意外な強い味方がいます。それが「アンモニア水」。

家庭にあるもので手軽に実践できる、即効性のある撃退法なんです。

アンモニア水の強烈な臭いは、ハクビシンの鋭敏な嗅覚を刺激します。

「うわっ、この臭いはたまらん!」とハクビシンが感じて、寄り付かなくなるわけです。

では、具体的な活用法を見ていきましょう:

- 侵入口付近に設置:布にアンモニア水を染み込ませ、ハクビシンの侵入しそうな場所の近くに置きます。

- 庭にまく:アンモニア水を水で薄めて、スプレーボトルで庭全体に軽く噴霧します。

- ゴミ箱周辺に使用:ゴミ箱の周りにアンモニア水を染み込ませた布を置き、ハクビシンを寄せ付けません。

「近所迷惑にならないかな...」と心配な方は、夜間のみの使用や、風向きに注意するなどの工夫をしましょう。

また、植物への影響も考慮が必要。

直接植物にかけると枯れてし?うことがあるので、土壌にまく場合は十分に薄めることが大切です。

アンモニア水の効果を高める裏技もあります:

- 唐辛子パウダーを混ぜる:刺激臭が倍増!

- 酢を加える:酸っぱい臭いでさらに効果アップ!

- ペパーミントオイルを数滴垂らす:清涼感のある香りでハクビシン撃退!

ただし、効果は一時的。

雨が降ったり、時間が経つと薄れてしまうので、定期的な再散布が必要です。

「よし、これでバッチリ!」と油断せず、こまめなメンテナンスを心がけましょう。

アンモニア水は、即効性があって手軽な上、費用もあまりかからない優れたハクビシン対策。

家庭にあるもので今すぐ始められる、心強い味方なんです。

庭づくりでハクビシン対策!植栽と環境整備のコツ

庭づくりを工夫するだけで、ハクビシン対策になるって知っていましたか?実は、植栽の選び方や環境整備にちょっとしたコツがあるんです。

まず、ハクビシンが嫌う植物を植えるのが効果的。

例えば:

- ラベンダー:強い香りがハクビシンを寄せ付けません

- ミント:清涼感のある香りが苦手なようです

- マリーゴールド:独特の香りがハクビシンを遠ざけます

- ローズマリー:強い香りで撃退効果があります

次に、ハクビシンの好む環境をなくすことも大切。

具体的には:

- 果樹の管理:熟れた果実はすぐに収穫し、落果はこまめに片付けます。

- 生ゴミの処理:コンポストは密閉型のものを使い、生ゴミを放置しないようにします。

- 水場の管理:不要な水たまりをなくし、池がある場合は夜間カバーをかけます。

- 庭の整理整頓:物置や薪置き場はきちんと整理し、隠れ場所をなくします。

さらに、庭の構造を工夫する方法もあります:

- 砂利を敷く:ハクビシンは歩きにくいので近づきません

- フェンスを設置:高さ2メートル以上の金網フェンスが効果的です

- 照明を増やす:動きセンサー付きの明るい照明で夜間を明るくします

ただし、注意点もあります。

急激な環境変化は避けることが大切。

一度に全てを変えてしまうと、かえってハクビシンを刺激してしまう可能性があります。

少しずつ、段階的に変えていくのがコツです。

こでは、自然な形で少しずつハクビシンが寄り付きにくい環境を作っていくのがベストです。

庭づくりによるハクビシン対策は、見た目も美しく、効果も高い一石二鳥の方法。

「うちの庭、ハクビシン対策しているんだよ」と自慢できるかもしれませんね。

環境に優しい方法で、人間もハクビシンも幸せな共存を目指しましょう。